○東員町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年1月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第11条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

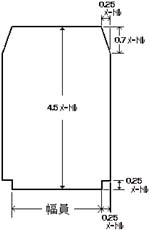

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

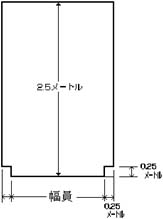

2 前項の規定にかかわらず、川幅が10メートル未満である区間又は地形の状況により必要がないと認められる区間においては、幅員は、2.5メートル以上とし、建築限界は次の図に示すところによることができる。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第17条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第4条 条例第18条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

2 貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

P=W0h0

(この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

h0 計画湛水位に風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル))

3 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によつて計算するものとする。

I=WKd

(この式において、I、W及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)

W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 次項に規定する設計震度)

4 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によつて計算するものとする。

Pd=0.875W0Kd√(H1h1)

(この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 次項に規定する設計震度

H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)

h1 計画湛水位から可動堰の堤体と貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル))

5 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、0.12とする。

(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第8条 可動堰の可動部が起伏式である場合における構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第11条 条例第35条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第12条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(橋面)

第13条 条例第39条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第14条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第15条 条例第41条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第16条 条例第42条第1項の規則で定める橋は、低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたものとする。

附則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。