○東員町特定不妊治療費助成事業等実施要綱

平成27年12月25日

告示第86号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定不妊治療費助成事業(第3条―第8条)

第2章の2 特定不妊治療費(先進医療)助成事業(第8条の2―第8条の5)

第3章 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業(第9条―第12条)

第3章の2 保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業(第12条の2―第12条の5)

第3章の3 着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)を含む特定不妊治療費助成事業(第12条の6―第12条の9)

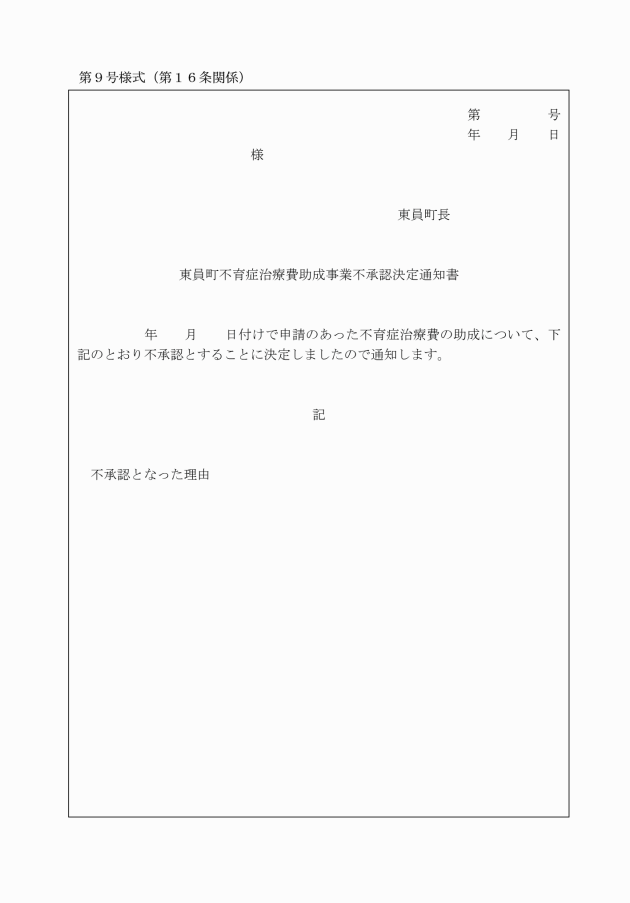

第4章 不育症治療費等助成事業(第13条―第16条)

第5章 一般不妊治療費助成事業(第17条―第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症及び不育症の治療等に要する費用の一部を対象となる者に助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって町の少子化対策に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 三重県特定不妊治療費助成事業 三重県が実施する特定不妊治療費助成事業をいう。

第2章 特定不妊治療費助成事業

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。

(2) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

(3) 夫婦どちらか一方又は双方が、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

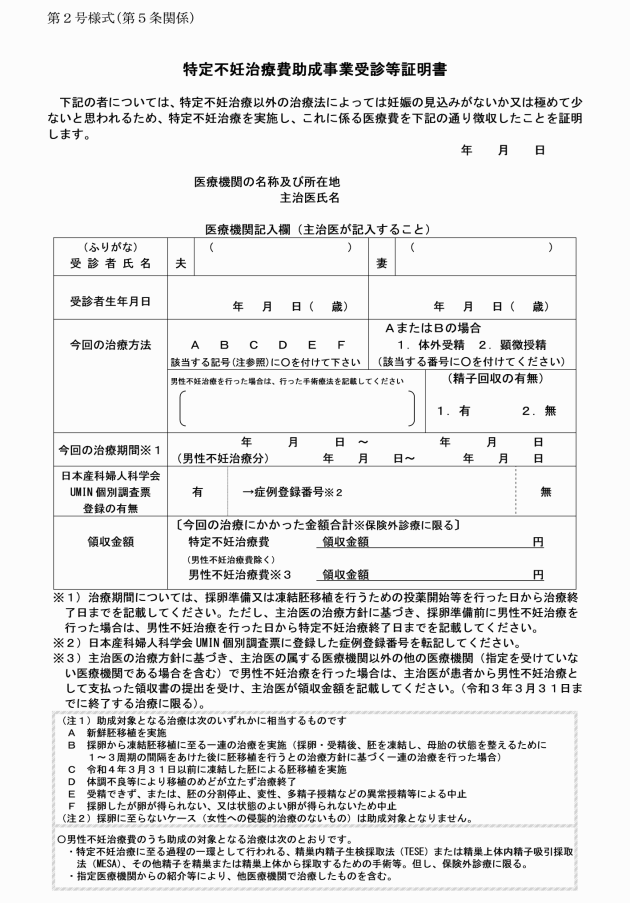

2 事業の対象となる治療は、三重県知事が指定した医療機関で実施された特定不妊治療のうち、令和4年3月31日以前に開始し、かつ、令和5年3月31日までに終了した別表第2のC及びFの治療ステージの特定不妊治療(Cの治療ステージである場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合を含む。)とする。ただし、次に掲げる治療法を除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

3 前項の規定にかかわらず、食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用は、事業の対象としないものとする。

(助成の額及び回数)

第4条 事業による助成の額は、対象者が特定不妊治療1回(以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植の場合及び採取したが卵が得られない等のため中止した場合を1回とみなす。)に要した費用から、三重県特定不妊治療費助成事業で支給された額を控除した額とする。ただし、1回における助成は7万5,000円を限度とする。

2 事業による助成の回数は、三重県特定不妊治療費、一般不妊治療費及び不育症治療費等補助金交付要領(平成18年10月1日施行)第2条第4項第2号に規定する上限回数の範囲内とする。

(申請)

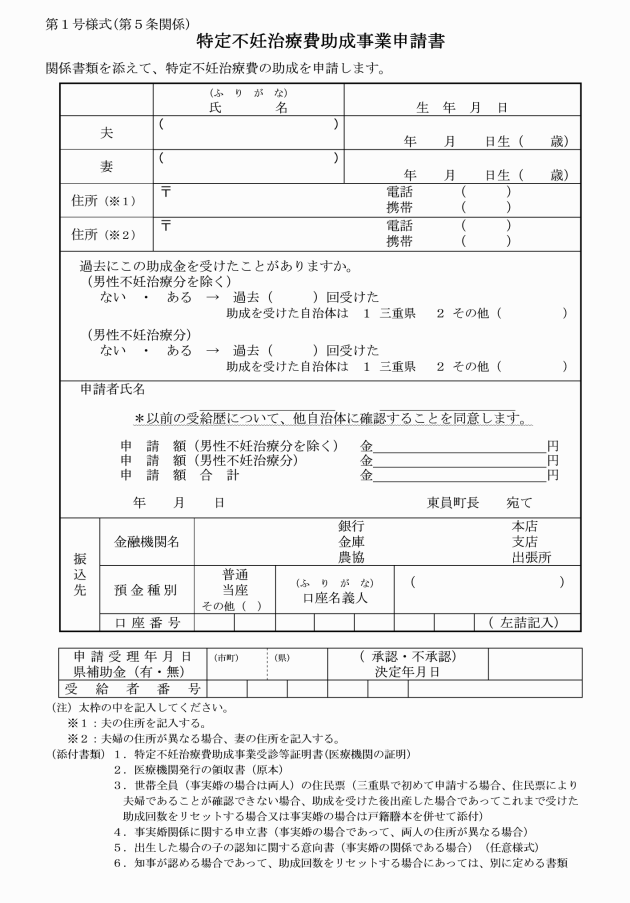

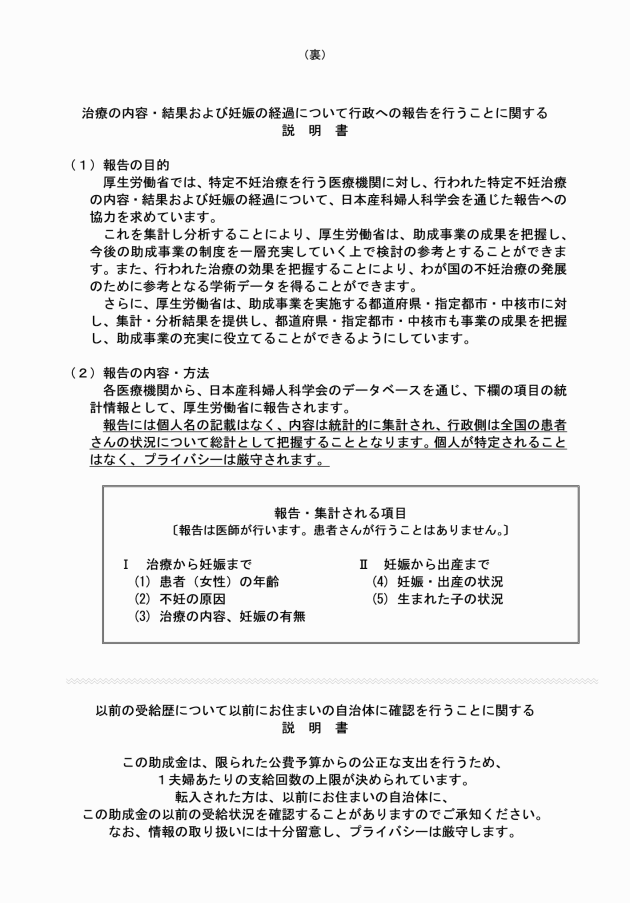

第5条 助成を受けようとする対象者(以下この章において「申請者」という。)は、治療が終了した日から起算して60日以内に特定不妊治療費助成事業申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する当該特定不妊治療に係る領収書の原本

(決定)

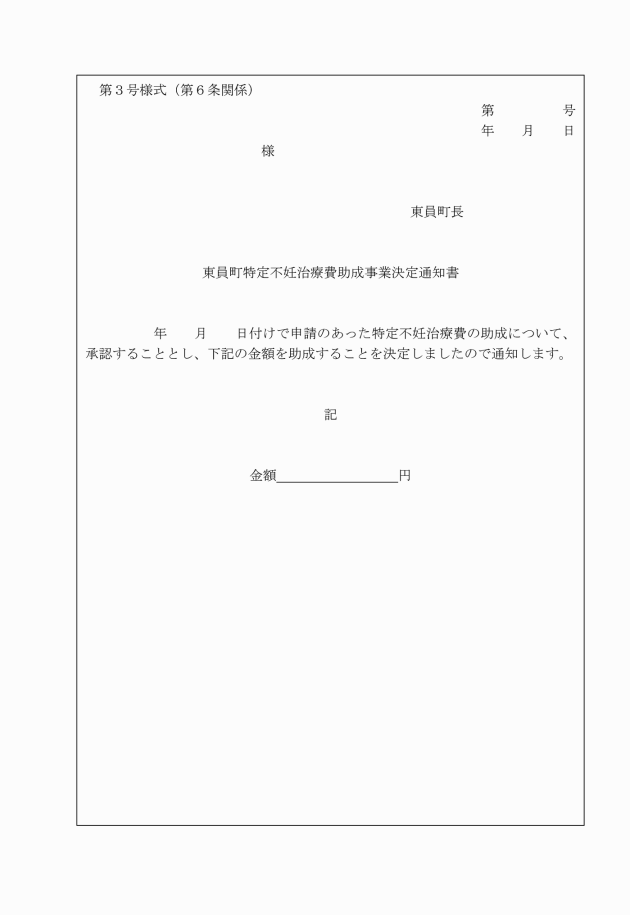

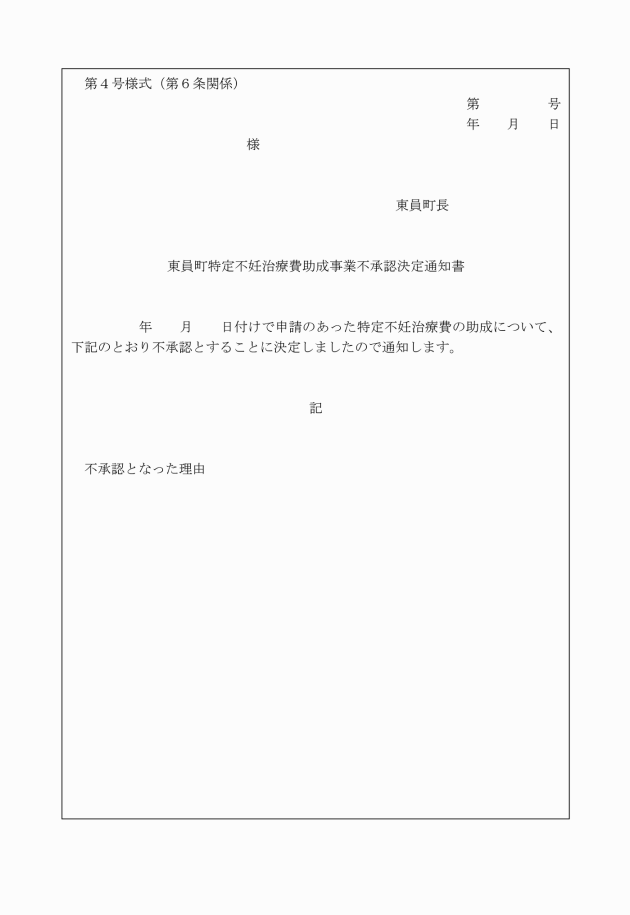

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、すみやかに審査を行うものとする。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条第2項の規定により助成を行うことを決定した申請者に対し、その指定する金融機関の口座へ振込みを行う方法により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

第2章の2 特定不妊治療費(先進医療)助成事業

(対象者)

第8条の2 特定不妊治療費(先進医療)助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 生殖補助医療に係る保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けた者であること。

(2) 第3条第1項各号の全ての要件を満たすこと。

(対象となる治療)

第8条の3 事業の対象となる治療は、保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている保険医療機関又は厚生労働省地方厚生局長に承認されている保険医療機関で実施されたものとする。

(助成の額及び回数)

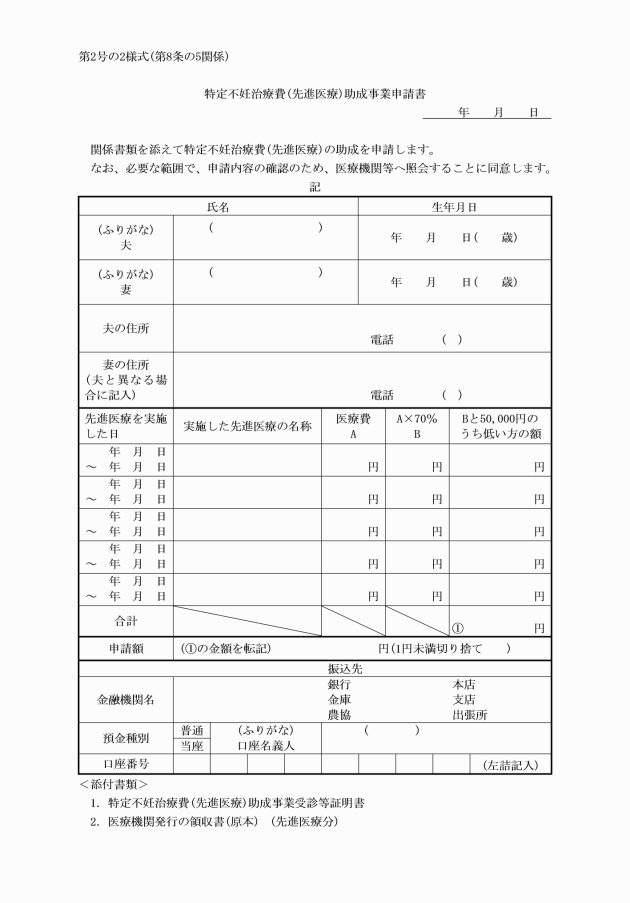

第8条の4 助成の額は、対象者が先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低い方の額とする。

2 保険診療と併用して実施した先進医療への助成であれば、助成回数の上限はないものとする。

(申請等)

第8条の5 事業による助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書(第2号の2様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

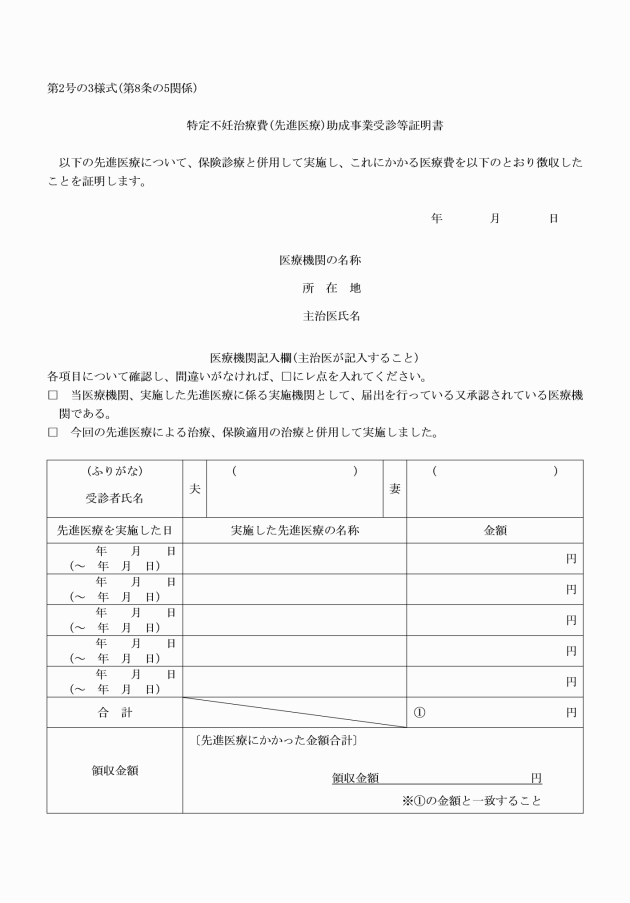

(1) 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書(第2号の3様式)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する当該先進医療に係る領収書の原本

第3章 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業

(対象者)

第9条 第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 三重県特定不妊治療費助成事業による助成を三重県特定不妊治療費助成事業実施要綱第2条に規定する上限回数まで受けた者であること。

(2) 平成27年度以降において新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けた者のうち、次のいずれかの要件を満たすもの。

ア 平成27年度に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けたものは、初回の助成の対象となった治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であること。

イ 平成28年度以降に新規に特定不妊治療費助成事業による助成を受けたものは、初回の助成の対象となった治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦から出生した実子が1人以上いること。

(4) 第3条第1項各号の全ての要件を満たすこと。

(助成の額及び回数)

第11条 助成の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 助成の回数は、次のとおりとする。

(1) 三重県特定不妊治療費助成事業において受けた助成回数と合わせて8回までとする。ただし、令和4年4月1日以降に終了した治療の助成回数は1回限りとする。

(2) 前号の回数には、県内他市町が助成した回数も通算する。

(申請等)

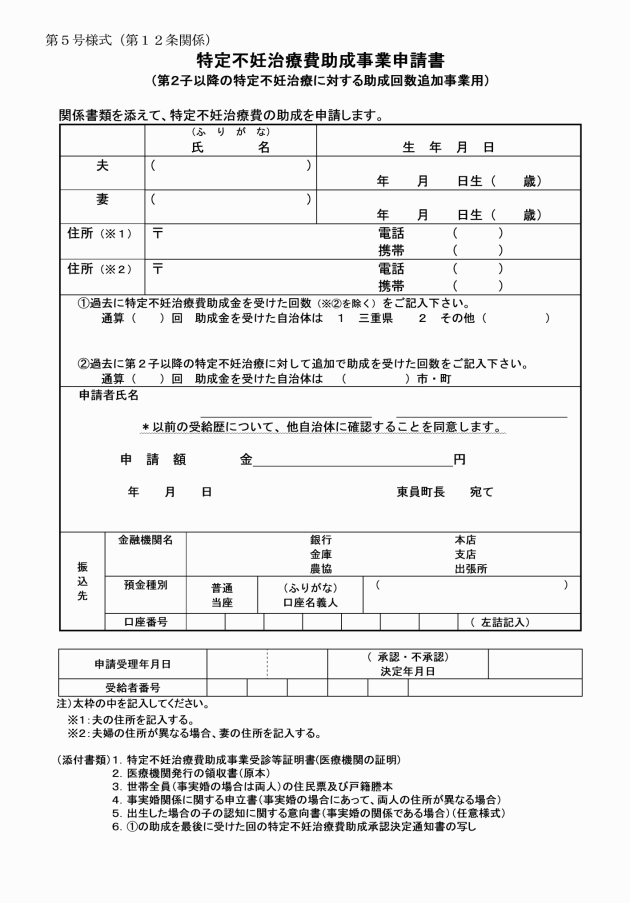

第12条 この事業による助成を受けようとする者は、特定不妊治療費助成事業申請書(第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(第5号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に令和5年5月31日までに提出するものとする。

(1) 第9条第1号に規定する回数に達した際の三重県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し。ただし、紛失その他の理由により提出できない場合は、省略することができる。

(2) 第5条第1項各号に掲げる書類

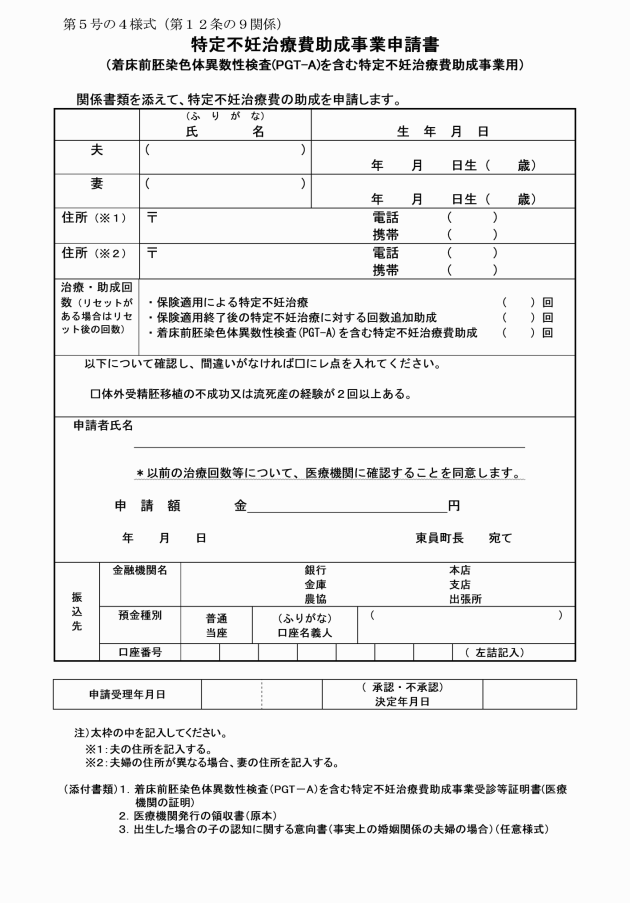

第3章の2 保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業

(対象者)

第12条の2 保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む。)の治療を終了した者であること。

(2) 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 生殖補助医療に係る保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。

(4) 第3条第1項各号の全ての要件を満たすこと。

(対象となる治療)

第12条の3 事業の対象となる治療は、別表第2のAからFまでの治療ステージのいずれかに該当する保険適用外の特定不妊治療とする。ただし、次に掲げる治療法を除くものとする。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産するもの)

2 前項の規定にかかわらず、食事代、入院費、文書料及び凍結保存に係る費用は、事業の対象としないものとする。

(助成の額及び回数)

第12条の4 事業による助成の額は、特定不妊治療1回の治療につき30万円(別表第2のC及びFの治療については、17万5,000円)を限度とする。

2 事業による助成の回数は、次のとおりとする。

(1) 保険適用の上限回数を超えた治療に対して、保険適用の上限回数及び次章に規定する事業と合わせて1子あたり通算8回までとする。

(2) 前号の回数には、県内他市町が助成した回数も通算する。

(申請等)

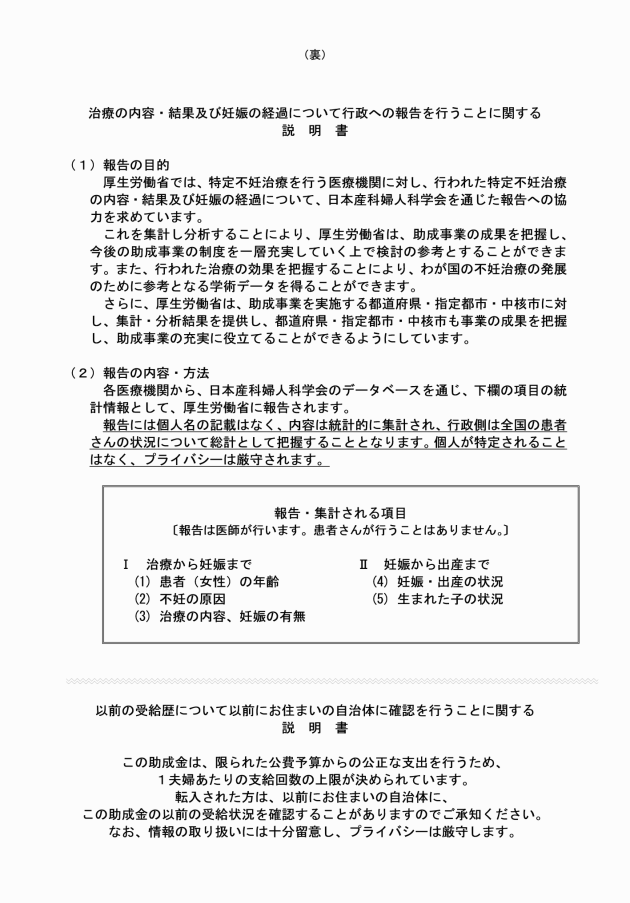

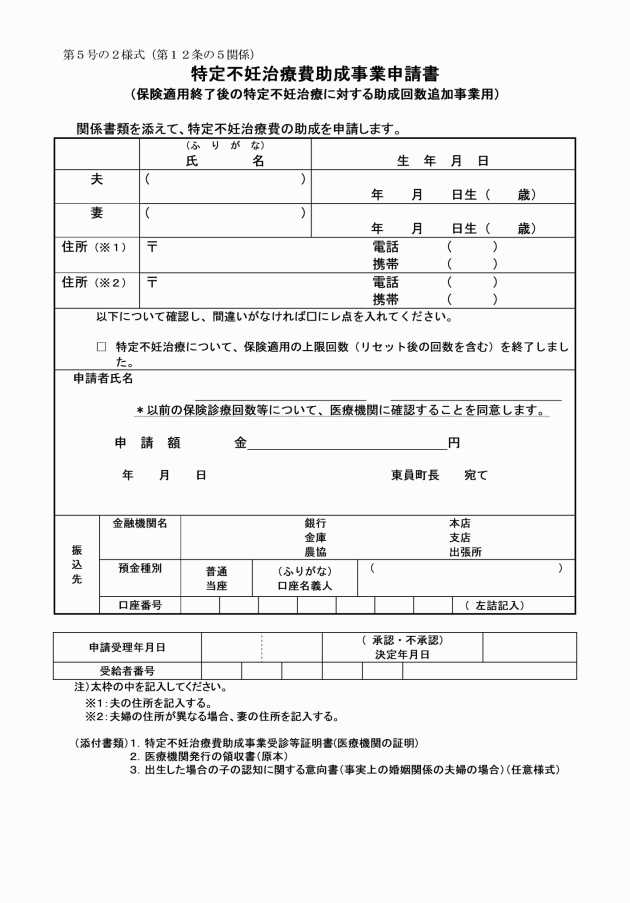

第12条の5 助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(第5号の2様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 保険適用終了後の特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第5号の3様式)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(3) 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係の夫婦の場合)

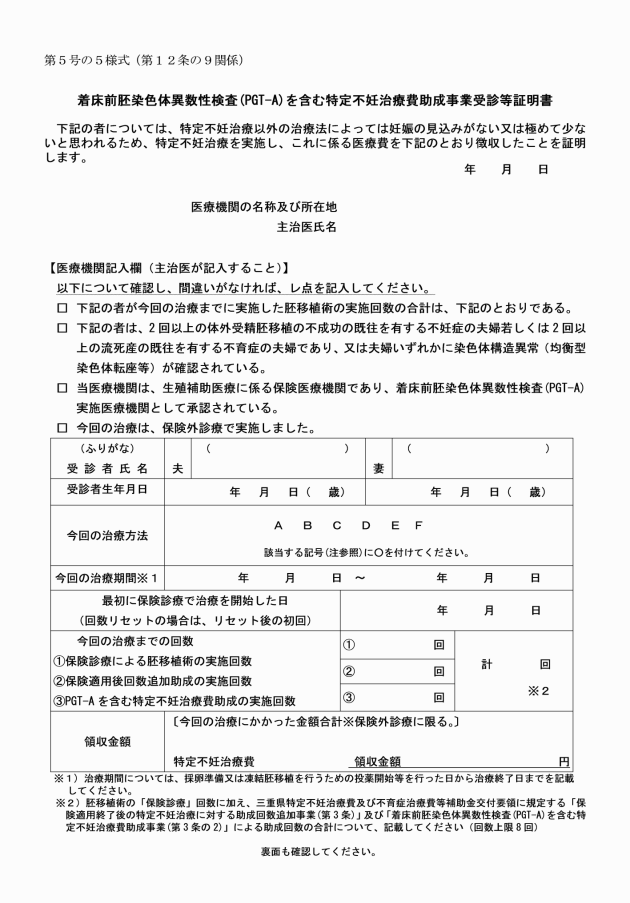

第3章の3 着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)を含む特定不妊治療費助成事業

(対象者)

第12条の6 着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)を含む特定不妊治療費助成事業(以下この章において「事業」という。)の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が35歳以上43歳未満であること。

(2) 公益社団法人日本産婦人科学会が認める不妊症・不育症に関する着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)の承認医療機関において治療を受けたこと。

(3) 2回以上の体外受精胚移植の不成功の既往を有する不妊症の夫婦又は2回以上の流死産の既往を有する不育症の夫婦であること。ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常(均衡型染色体転座等)が確認されている場合は、2回以上の体外受精胚移植の不成功又は2回以上の流死産の既往を有しなくても対象とする。

(4) 第3条第1項各号の要件を満たすこと。

(助成の額及び回数)

第12条の8 事業による助成の額は、特定不妊治療1回の治療につき30万円(別表第2のC及びFの治療については、17万5,000円)を限度とする。

2 事業による助成の回数は、1子当たり6回までとする。なお、本章に規定する治療を実施しようとする時点において、本章に規定する治療、保険適用の治療及び前章に規定する事業の治療の実施回数を合わせた回数が、1子当たり通算8回以上である場合は、助成対象とならない。

3 前項の回数には、県内他市町が助成した回数も通算する。

(申請等)

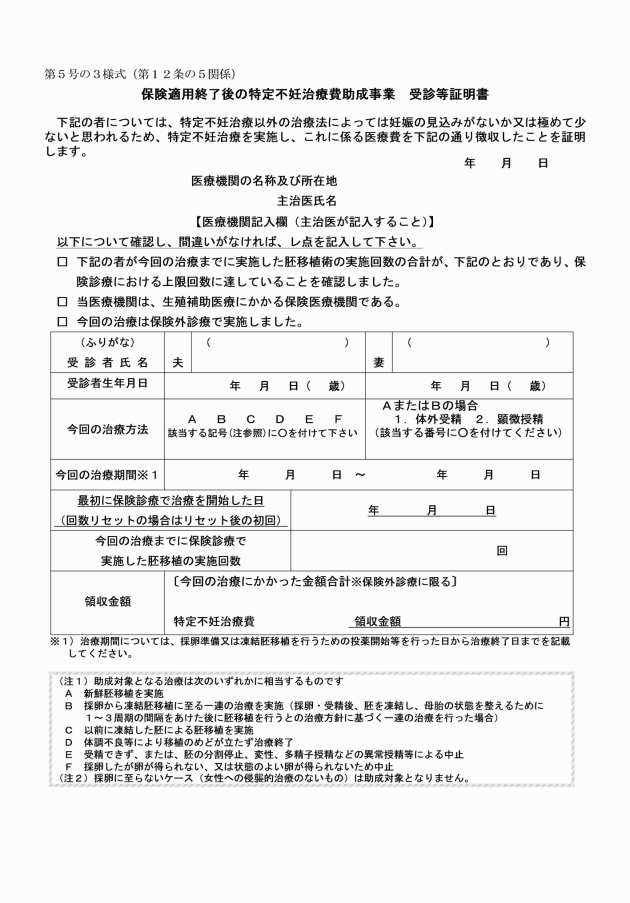

第12条の9 助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)を含む特定不妊治療費助成事業用)(第5号の4様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 着床前胚染色体異数性検査(PGT―A)を含む特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第5号の5様式)

(2) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(3) 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実上の婚姻関係の夫婦の場合)(任意様式)

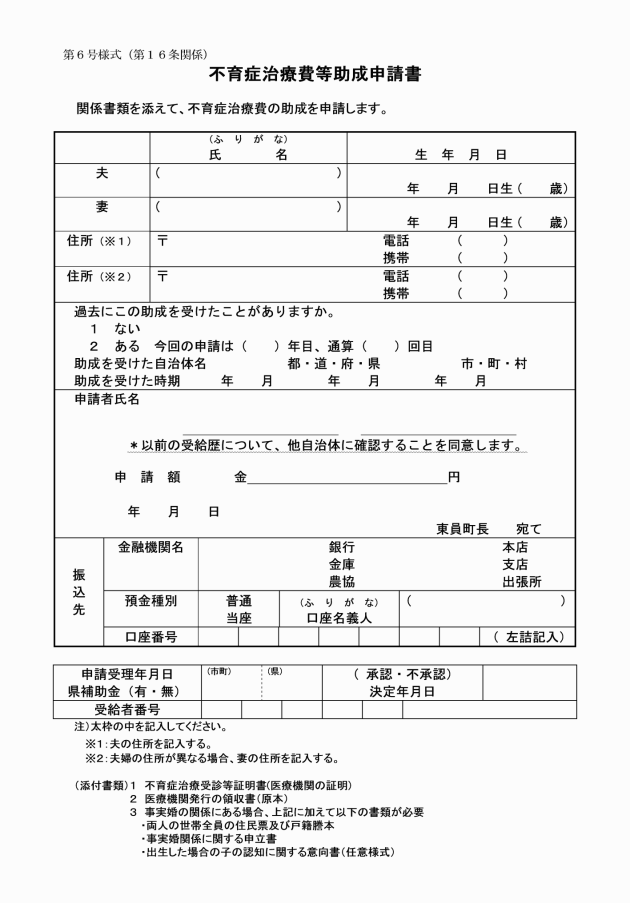

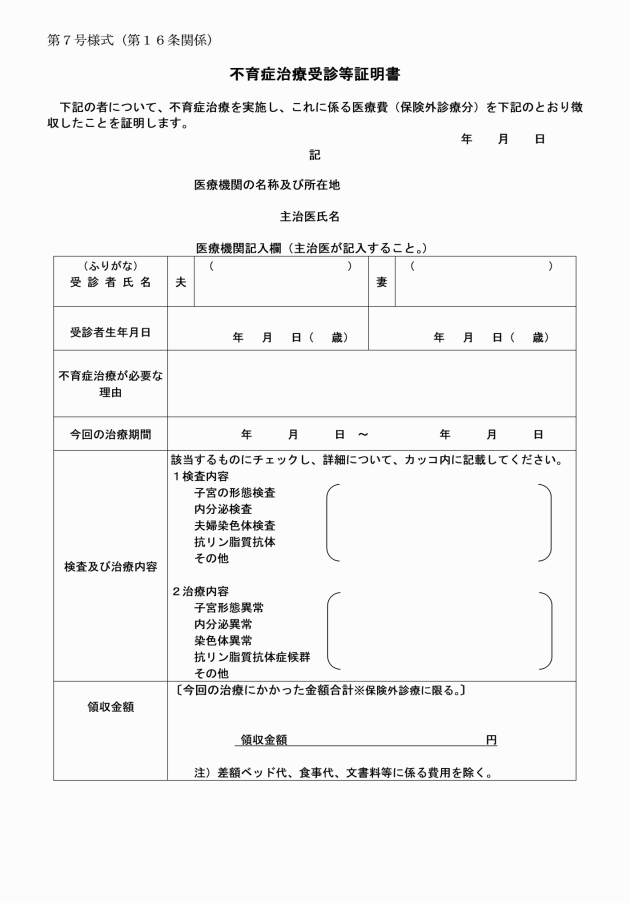

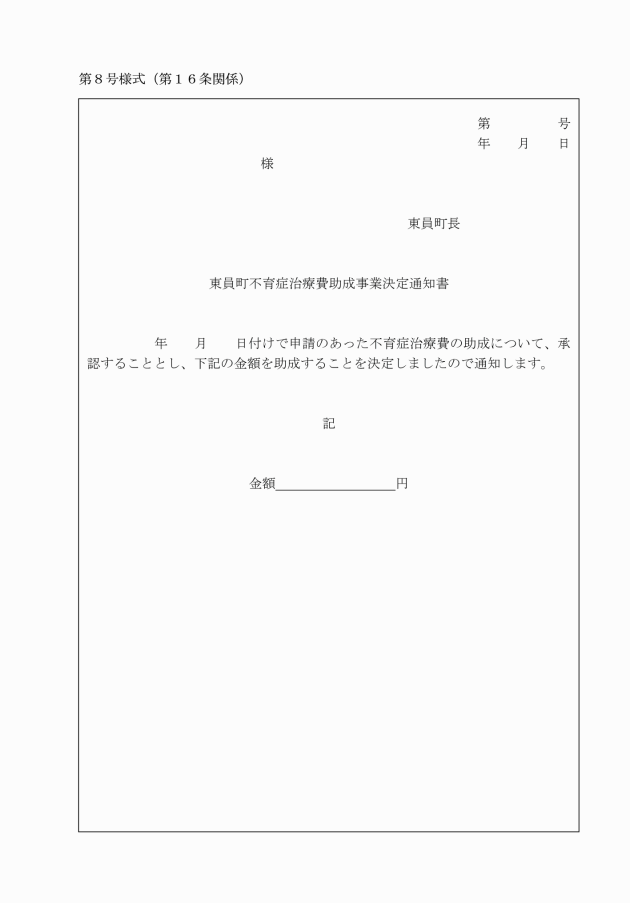

第4章 不育症治療費等助成事業

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、以降の特定不妊治療等において出生した場合の子の認知を行う意向があるものとする。

(2) 夫婦どちらか一方又は双方が、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(対象となる治療等)

第14条 事業の対象となる治療は、国内の医療機関において夫婦が受けた医師が必要と認める不育症治療(不育症に係る治療及び検査をいう。以下同じ。)とする。ただし、次に掲げる費用を除くものとする。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用

(2) 食事代、入院費、文書料等の費用

(3) 処方箋によらない医薬品等の費用

(4) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用

(5) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用

(助成の額及び回数)

第15条 助成の額は、前条の規定により算出された費用の額(同一の検査について、三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業による支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額)とする。ただし、1回における助成は10万円を限度とする。

2 助成の回数は、1年度当たり1回までとする。

(申請等)

第16条 助成を受けようとする者は、当該治療が終了した日から起算して60日以内に不育症治療費等助成申請書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 不育症治療受診等証明書(第7号様式)

(2) 不育症治療を受けた医療機関が発行する当該不育症治療に係る領収書の原本

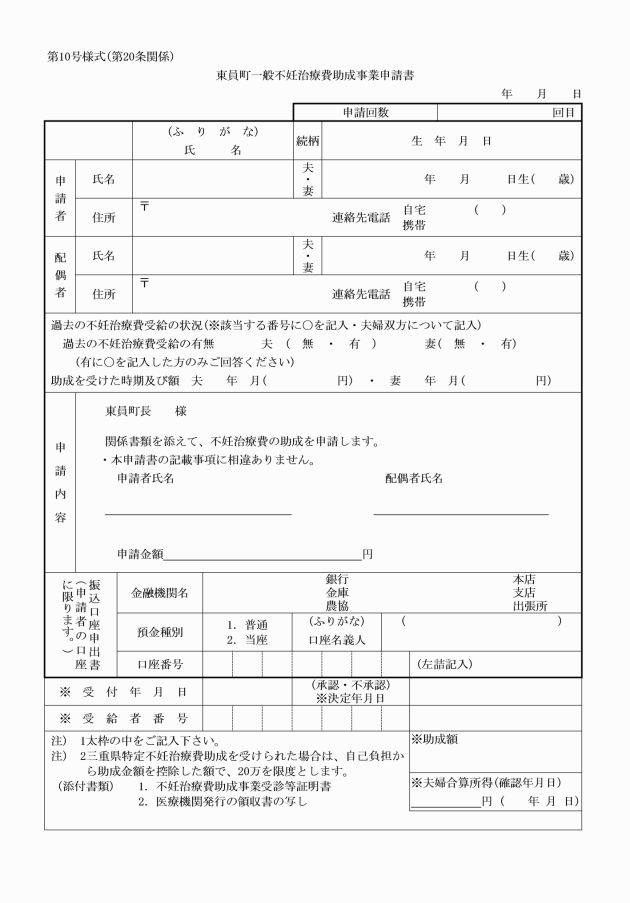

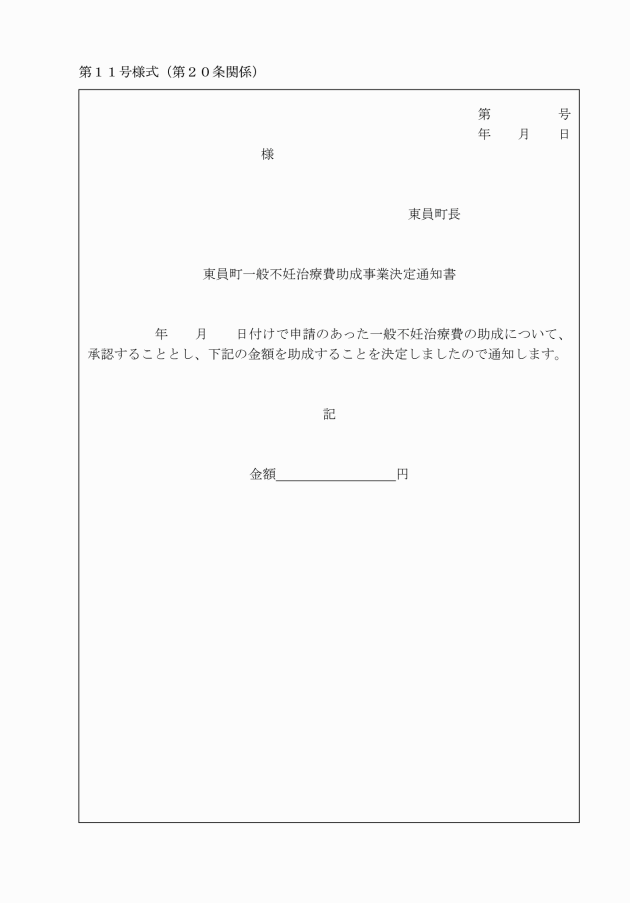

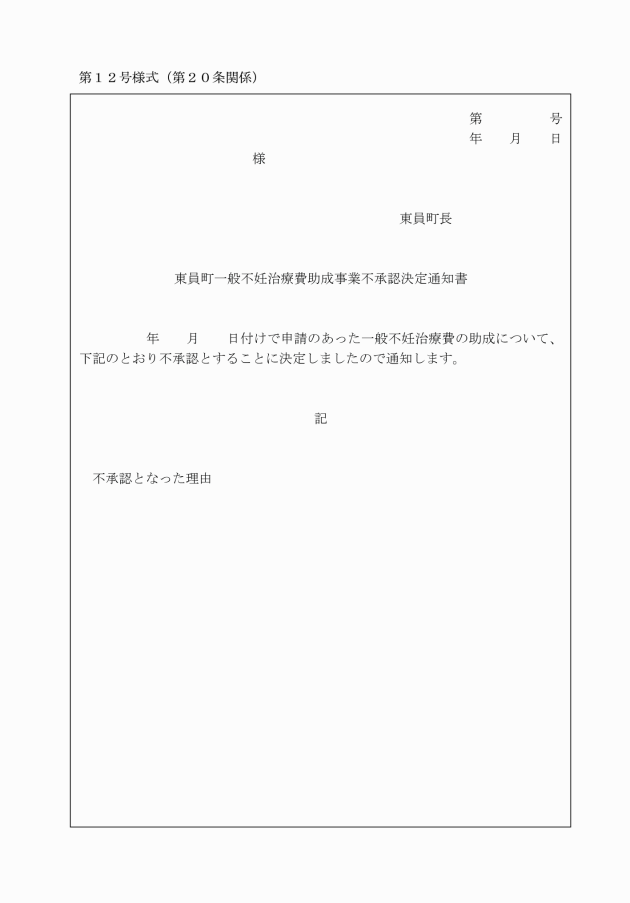

第5章 一般不妊治療費助成事業

(1) 不妊治療のうち、人工授精による不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)を受けた法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるものとする。

(2) 夫婦どちらか一方又は双方が、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 国内の医療機関において、医師が必要と認める一般不妊治療を受けていること。

(対象となる治療)

第18条 事業の対象となる治療は、医師が必要と認め、国内の医療機関において令和4年3月31日までに治療開始し、かつ、令和5年3月31日までに終了した人工授精とする。ただし、次に掲げる治療法を除くものとする。

(1) 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不妊治療

(2) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(3) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)

(4) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不妊治療

2 前項の規定にかかわらず、食事代、入院費、文書料等に係る費用は、事業の対象としないものとする。

(助成の額及び回数)

第19条 助成の額は、前条に規定する一般不妊治療に要する費用の額とする。ただし、1回における助成は2万円を限度とする。

2 助成の回数は、1年度当たり1回までとし、通算5年までとする。

(申請等)

第20条 助成を受けようとする者は、当該治療が終了した日から起算して60日以内に東員町一般不妊治療療費助成事業申請書(第10号様式)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 医師の証明書

(2) 一般不妊治療を受けた医療機関が発行する当該一般不妊治療に係る領収書の原本

第6章 雑則

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

附則(令和2年10月2日告示第79号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月31日告示第44号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(東員町不育症治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 東員町不育症治療費助成事業実施要綱(平成31年東員町告示第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱による改正後の東員町特定不妊治療費等助成事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、令和3年1月1日以降に終了した治療から適用する。

4 令和2年12月31以前に治療が終了した特定不妊治療費及び男性不妊治療費については、なお従前の例による。

5 この要綱による改正前の東員町特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2章の規定により行われている別表第2のA、B、D及びEの治療ステージの初回の治療のうち令和3年3月31日までに終了する治療については、なお従前の例による。

6 改正後の要綱の規定にかかわらず、改正前の要綱に定める様式に従って作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

附則(令和3年9月29日告示第105号)

この要綱は、公表の日から施行し、この要綱による改正後の東員町特定不妊治療費助成事業等実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後に開始した治療及び検査について適用する。

附則(令和4年3月31日告示第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月4日告示第67号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町特定不妊治療費助成事業等実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年12月5日告示第108号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の東員町特定不妊治療費助成事業等実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和7年7月2日告示第113号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の東員町特定不妊治療費助成事業等実施要綱の規定は、令和7年4月1日以降に開始した治療から適用する。

(東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱の一部改正)

2 東員町不妊治療に要する医療費の助成に関する要綱(平成18年東員町告示第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条、第16条、第20条関係)

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦の場合

種別 | 添付書類 | |

夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、同一世帯に属する場合 | 夫又は妻が世帯主の場合 | ・夫婦の住民票の写し(続柄の記載のあるもの) ・戸籍全部事項証明書 (初めて三重県へ申請する場合及び出産により、これまで受けた助成回数をリセットする場合) ・死産届の写し (妊娠12週以降に死産により、これまで受けた助成回数をリセットする場合のみ) ・夫又は妻のいずれかが外国人である場合は、日本国籍を持つ配偶者の戸籍個人事項証明書 ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項全部証明書 (初めて三重県へ申請する場合のみ) |

夫及び妻が世帯主でない場合 | ・世帯全員の住民票の写し(続柄の記載のあるもの) ・戸籍全部事項証明書 (初めて三重県へ申請する場合、配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、上記世帯全員の住民票の写しでは夫婦であることが確認できない場合及び出産により、これまで受けた助成回数をリセットする場合) ・死産届の写し (妊娠12週以降に死産に至り、これまで受けた助成回数をリセットする場合のみ) ・夫又は妻のいずれかが外国人である場合は、日本国籍を持つ配偶者の戸籍個人事項証明書 ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項全部証明書 | |

夫及び妻が日本国籍を有し、かつ、別世帯に属する場合 | ・夫及び妻の住民票の写し ・戸籍全部事項証明書 ・死産届の写し (妊娠12週以降に死産に至り、これまで受けた助成回数をリセットする場合のみ) ・夫又は妻のいずれかが外国人である場合は、日本国籍を持つ配偶者の戸籍個人事項証明書 ・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書 | |

(2) 事実上の婚姻関係の夫婦の場合

種別 | 添付書類 |

夫婦が同居している場合 | ・夫婦の住民票の写し ・戸籍全部事項証明書 ・死産届の写し (妊娠12週以降に死産に至り、これまで受けた助成回数をリセットする場合) ・夫又は妻が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類 出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式) |

夫妻が同居していない場合 | ・夫及び妻の住民票の写し ・事実婚関係に関する申立書 ・戸籍全部事項証明書 ・死産届の写し (妊娠12週以降に死産に至り、これまで受けた助成回数をリセットする場合) ・夫又は妻が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類 ・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式) |

別表第2(第3条、第10条、第11条、第12条の3、第12条の4、第12条の8条関係)

A | 新鮮胚移植を実施 | 30万円 |

B | 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合) | 30万円 |

C | 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施 | 10万円 |

D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 | 30万円 |

E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精等の異常受精等により中止 | 30万円 |

F | 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 | 10万円 |