○東員町木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱

平成21年6月5日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第6条第1項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、東員町の区域内の木造住宅耐震補強等事業を実施する者に対し、予算の範囲において補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 事業 東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める住宅の耐震補強工事を実施する事業をいう。

(2) 旧基準木造住宅 東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める住宅で、現に居住している住宅とする。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものとする。

ア 東員町木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの。

イ 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法)準拠」)又は一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの。

(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計とする。

(5) 耐震補強工事 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する工事とする。

(6) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年制令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。

(7) 助成額 「補助額」と「所得税額の特別控除の額」の合計額とする。

(8) リフォーム工事 住宅の機能や性能を向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新などを行う改修工事をいう。

(9) 空き家除却工事 三重県木造住宅耐震診断等事業費補助金交付要領第2条第1号アからウまでを満たす木造住宅のうち町が空き家と判断したもので、かつ、地震に対する安全性の向上を目的として実施する除却に関する工事をいう。

(1) 対象区域は、町長が認める防災上必要な区域とする。防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ヘクタール当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む)沿いとする。

(2) 対象工事は、次のいずれかに該当する工事とする。

(5) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。

2 前条第8号に定める工事の補助対象は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 耐震補強工事

(2) 建物でない外構工事

(3) 容易に取り外しができるものを設置する工事

(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

(5) 他の公的補助金、利子補給、介護保険から支給される工事

(1) 耐震改修促進法第5条第3項第2号又は第3号の規定により耐震改修促進計画に記載された道路の沿道であること。

(2) 外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2メートル以内、2階建て以上の場合4メートル以内に建てられている住宅であること。

(3) 県が平成18年3月に行った密集市街地基本方針策定業務において三重県密集市街地として位置づけた区域内であること。

(1) 補助金の経費の対象及び補助額は別表のとおりとする。

(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

3 第1項第1号で定める補助額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。ただし、木造空き家住宅除却事業に係る補助額については、この限りでない。

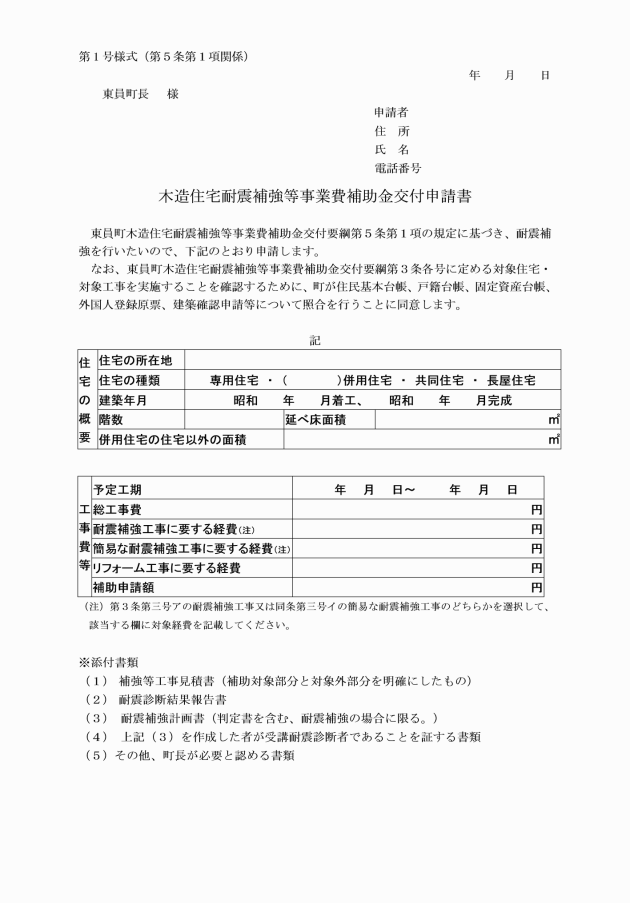

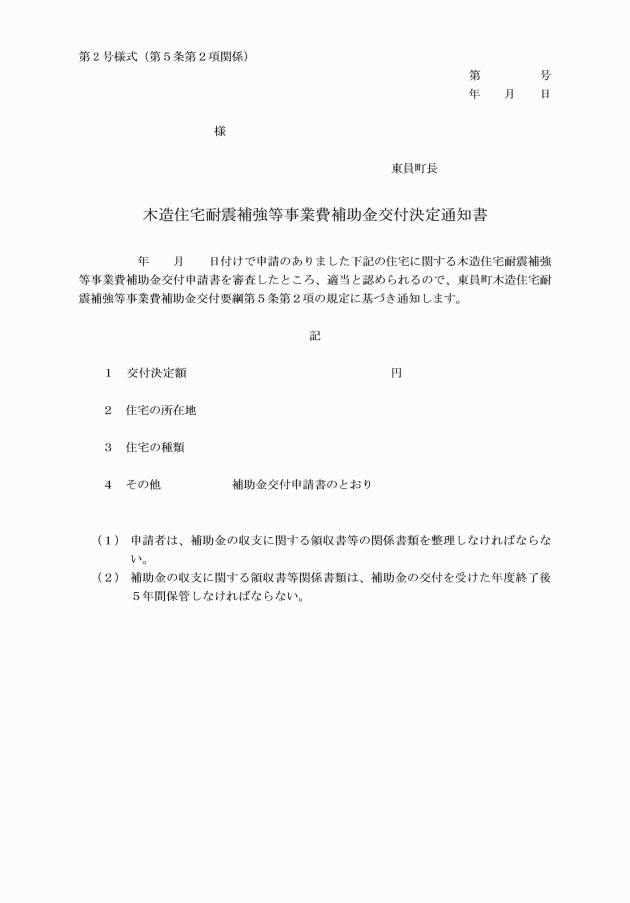

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(中間検査)

第6条 町長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

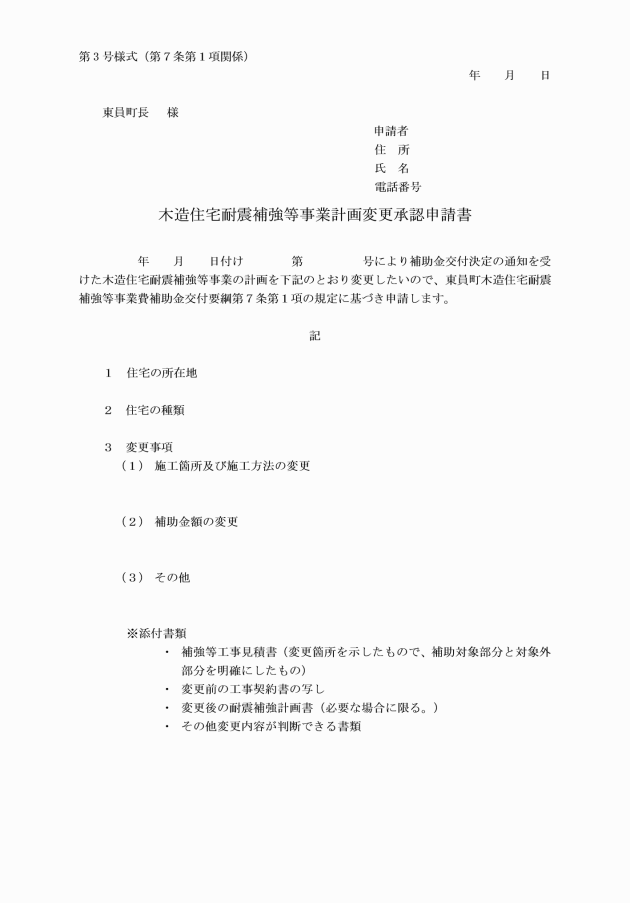

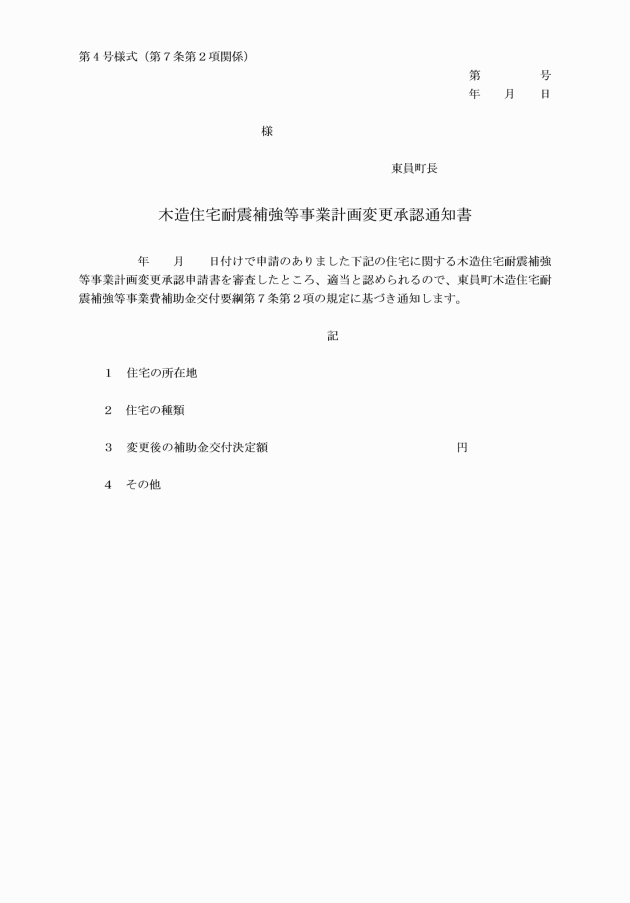

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金額の変更

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、すみやかに木造住宅耐震補強等事業計画遅滞等報告書(第5号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の廃止又は中止)

第8条 申請者が、補助事業の廃止又は中止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強等事業計画廃止(中止)届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

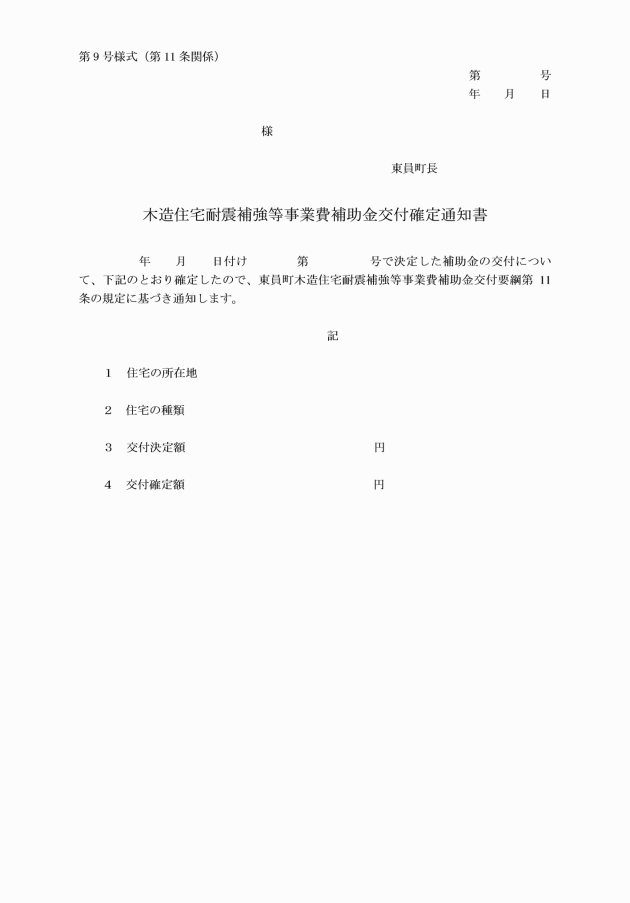

(完了実績報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強等事業完了実績報告書(第8号様式)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は事業の完了の日の属する会計年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受け付けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(実施細則)

第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成22年)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成23年)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成23年8月30日告示第41号)

1 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

2 補助金の額は、当分の間、第3条第1項第2号アの規定による耐震補強工事にあっては、別表中①の規定により求めた金額に30万円(当該事業費から別表中の①及び②を加算した額を除いた額が30万円未満にあってはその額)を加算する。

附則(平成25年5月10日告示第60号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 附則第2項の規定は廃止する。

附則(平成25年12月27日告示第103号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の東員町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

附則(平成28年3月28日告示第27号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月22日告示第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月29日告示第76号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月15日告示第61号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年8月15日告示第135号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助の対象 | 補助金 | |

事業の区分 | 対象経費 | |

木造住宅耐震補強事業 | ① 第3条第1項の補助対象となる耐震補強工事に要する経費(工事監理費を含み、耐震補強設計費及び事務費を除く。) | ① 1棟当たり当該事業に要する経費の2/3と次のいずれかの額を比較して、いずれか少ない額 ア 第3条第1項第2号アの耐震補強工事については、150万円 イ 第3条第1項第2号イの簡易な耐震補強工事については、30万円 |

② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する要件に該当する場合における当該住宅の耐震改修に要する経費 | ② 社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①に定める住宅の耐震改修に関する事業に係る基礎額 | |

木造住宅リフォーム助成事業 | ③ 第3条第2項の補助対象となるリフォーム工事に要する経費 | ③ 当該事業に要する経費の2/3と60万円を比較して、いずれか少ない額 |

木造空き家住宅除却事業 | ④ 第3条第4項の補助対象となる空き家除却工事に要する経費 | ④ 当該事業に要する経費の23%と20万7千円を比較して、いずれか少ない額 |