○東員町ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

平成28年9月15日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病等の事由により一時的に生活援助、子育て支援を必要とする場合又は生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する者(以下「家庭生活支援員」という。)を派遣し、必要な支援を行うことにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する母子家庭日常生活支援事業及び同法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業並びに同法第33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。

2 この要綱において、「児童」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。

(実施主体)

第3条 ひとり親家庭等日常生活支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、町とする。

(対象家庭等)

第4条 家庭生活支援員の派遣の対象となるひとり親家庭等は、町内に住所を有するひとり親家庭等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は子育て支援を必要とすること。

(2) 生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じていること。

(3) その他町長が支援を必要と認める状況にあること。

(支援の種類及び内容)

第5条 家庭生活支援員が行う支援の内容は、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものとする。

(1) 生活援助

ア 食事の世話

イ 住居の掃除

ウ 身の回りの世話

エ 生活必需品等の買物

オ 医療機関等との連絡

カ その他日常生活を営むのに必要な支援

(2) 子育て支援

ア 乳幼児の保育等

イ 児童の生活指導

ウ その他子育て支援に必要な支援

(1) 生活援助 支援を受ける者(以下「利用者」という。)の居宅

(2) 子育て支援 次のいずれかの場所

ア 家庭生活支援員の居宅

イ 利用者が講習会等の職業訓練を受講している場所

ウ その他利用者が利用しやすい適切な場所(子育て支援を受ける者の居宅を含む。)

(派遣時間等)

第6条 家庭生活支援員の派遣時間は、生活援助の場合は1時間を、子育て支援の場合は2時間を基本単位とし、以後1時間を単位とする。

2 家庭生活支援員の派遣時間及び派遣日数は、当該利用者において現に日常生活を営むのに支障が生じている状況を勘案して決定するものとし、原則として1日当たり8時間以内かつ年間10日以内とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の申請により、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で1日の派遣時間を延長することができる。

(利用者負担金等)

第8条 利用者は、利用者負担金として、別表第1に定める額を町長に支払わなければならない。

(1) 生活援助 次のいずれかに該当する者であること。

ア 旧訪問介護員(ホームヘルパー)3級以上の資格を有する者

イ 厚生労働省が定める生活援助に関する一定の研修又はこれと同等程度と町長が認める研修を修了した者

(2) 子育て支援 次のいずれかに該当する者であること。

ア 保育士の資格を有する者

イ 厚生労働省が定める子育て支援に関する一定の研修又はこれと同等程度と町長が認める研修を修了した者

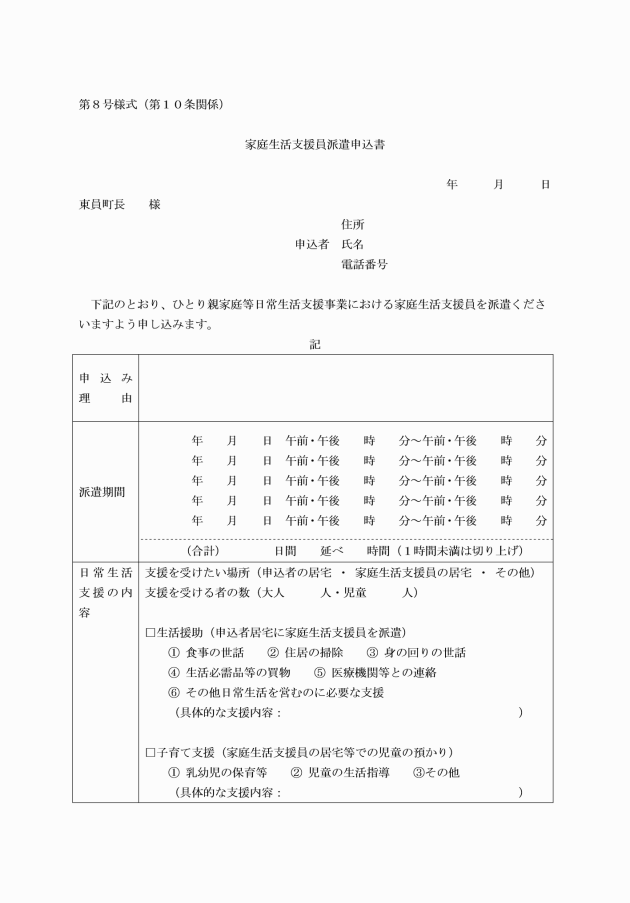

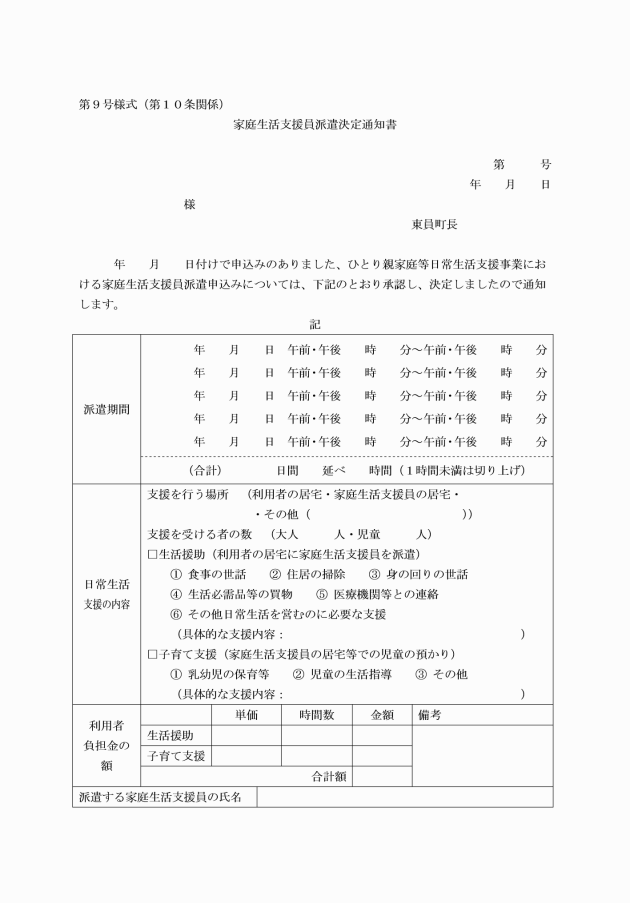

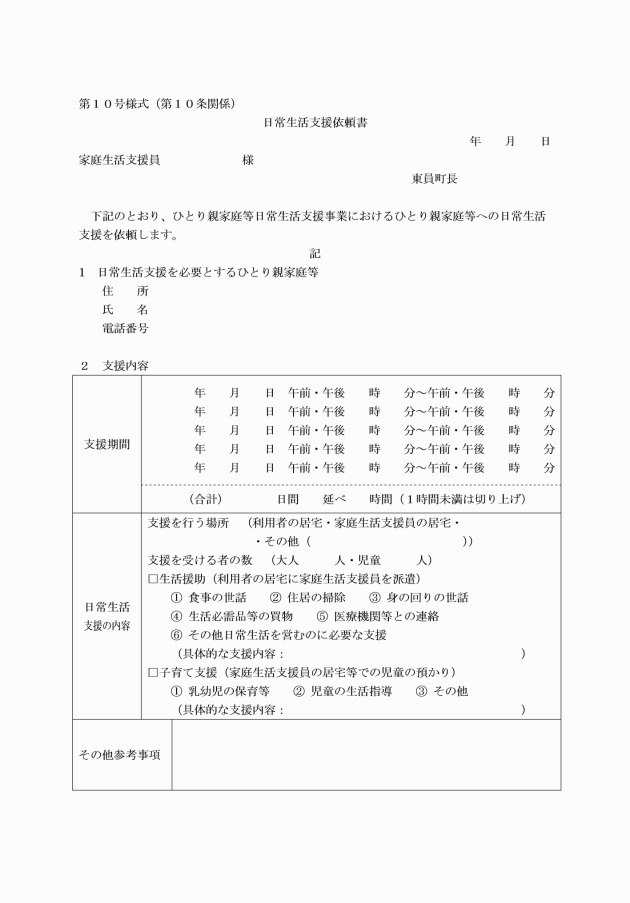

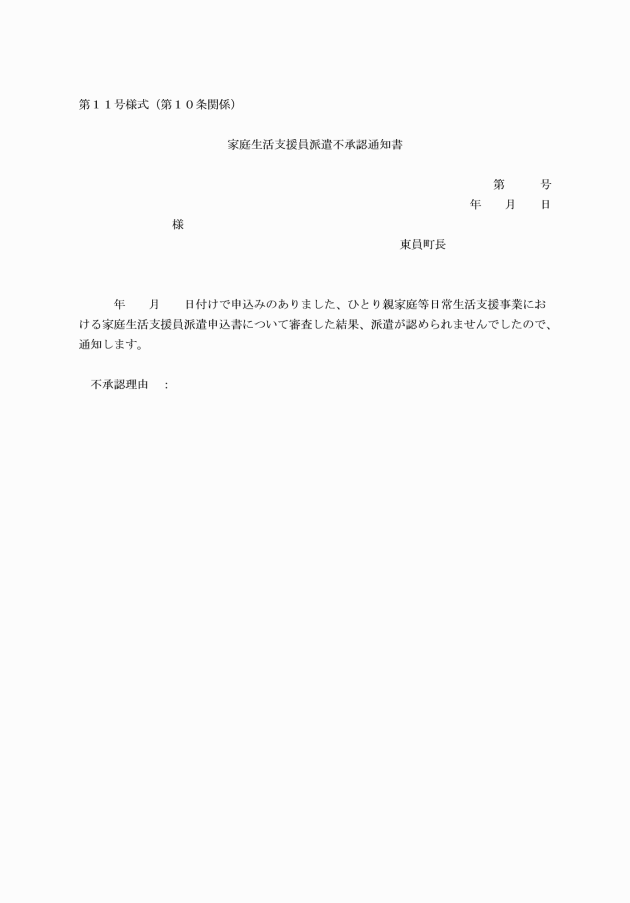

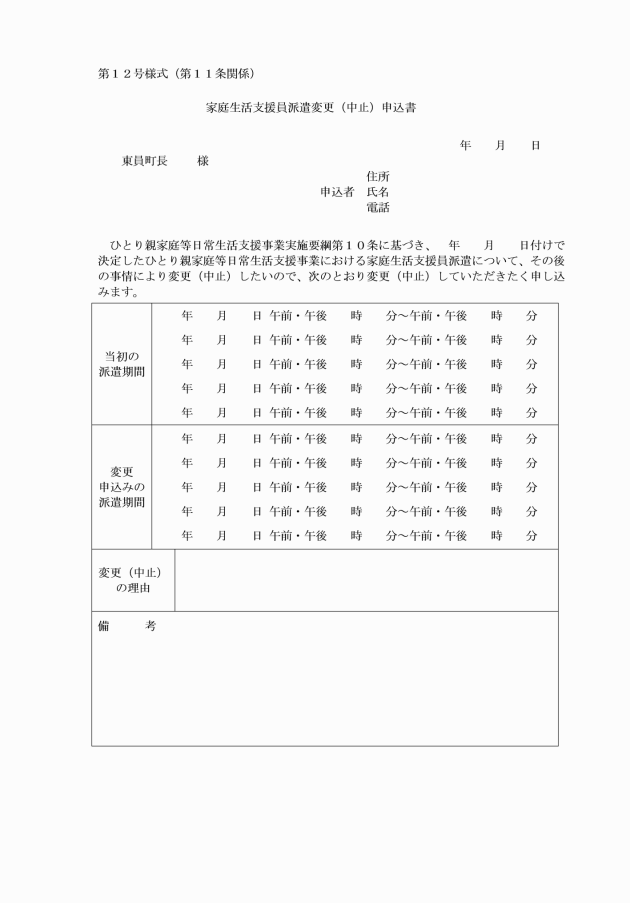

(家庭生活支援員派遣の手続)

第10条 派遣対象家庭で家庭生活支援員の派遣を希望するものは、家庭生活支援員派遣申込書(第8号様式。以下「派遣申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣申込書による事前申込みが真に困難な場合は、電話による申込みも受け付けるものとする。この場合においては、電話による申し込み後、速やかに派遣申込書を提出するものとする。

2 町長は、前項の連絡を受けた場合は、速やかに家庭生活支援員に連絡しなければならない。

(1) 第4条に規定する条件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手続により事業を利用したとき。

(3) 児童が感染症疾患を有するとき。

(4) 児童が家庭生活支援員に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 事業の目的に沿った適切な利用が行われていないと判断されるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により事業の利用が困難になったとき。

(家庭生活支援員に対する手当)

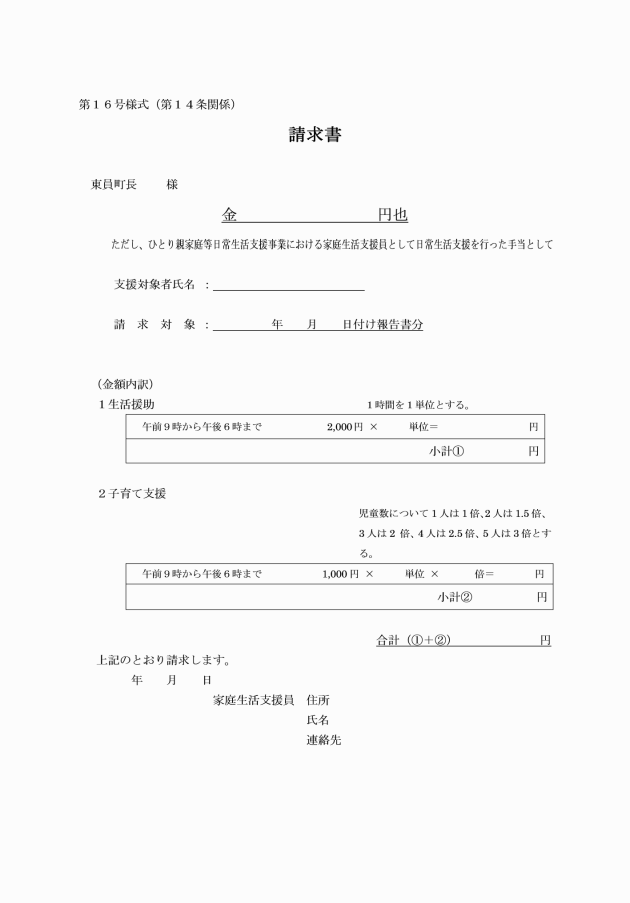

第13条 町長は、家庭生活支援員に対し、支援の内容に応じて別表第2に定める額の手当を支給するものとする。

2 町長は、前項に規定する日常生活支援報告書を受領したときは、その内容を審査し、当該家庭生活支援員に手当を支払うものとする。

(家庭生活支援員の責務等)

第15条 家庭生活支援員は、その業務を行うに当たって、利用者の人権を尊重し、登録中又は登録終了後にかかわらず、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 家庭生活支援員は、この要綱に定めるもののほか、何人に対しても事業に関する報酬を請求してはならない。

(登録の取消し等)

第16条 町長は、家庭生活支援員が支援員登録名簿への登録期間中に前条の規定に違反する行為をしたと認める場合は、支援員登録名簿への登録を取り消すことができる。

2 前条の規定に違反する行為をしたと認める家庭生活支援員が派遣対象家庭への派遣期間中である場合は、その残任期間を支援員登録名簿に登録されている他の支援員に交代させるものとする。

(関係機関との協力)

第17条 町長は、事業を行うに当たって、母子・父子自立支援員、主任児童委員、民生委員・児童委員等との連絡を密にし、地域社会の理解と協力を得て、ひとり親家庭等の状況把握に努めなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公表の日から施行する。

附則(平成31年1月29日告示第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月27日告示第77号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

利用世帯の区分 | 利用者負担金の額(1時間当たり) | |

子育て支援 | 生活援助 | |

生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |

児童扶養手当支給水準の課税世帯 | 70円 | 150円 |

上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |

※子育て支援については、

①2時間を基本単位とすることから、最低でも2時間分の利用者負担額とする。

②児童数に応じた負担額とし、2人以上の児童1人につき、児童1人の場合の負担額に0.5を乗じて得た額を加算する。

③10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

別表第2(第13条関係)

内容 | 派遣時間帯 | 児童数 | 単価(1時間当たり) | 備考 |

生活援助 | 9:00~18:00 | 不問 | 2,000円 | |

子育て支援 | 9:00~18:00 | 児童1人 | 1,000円 | |

児童2人 | 1,000円×1.5 | |||

児童3人 | 1,000円×2 | |||

児童4人 | 1,000円×2.5 | |||

児童5人 | 1,000円×3 | |||

生活援助 | 移動時間(複数世帯支援時の移動時間として) | 不問 | 1,860円 | 30分未満は0単位、30分以上1時間未満は0.5単位、1時間以上は1単位 |

子育て支援 |