町の偉人・伝統行事・文化財

町の偉人・伝統行事・文化財

まるで一本の木が年輪を増していくように

一年一年の歴史を重ね、成長を続けているまち。

その中で、伝えられてきた伝統行事、生み出された貴重な文化財…。

まちが重ねてきた年輪を振り返れば、きっと、新たな魅力が見えてくる。

町の偉人

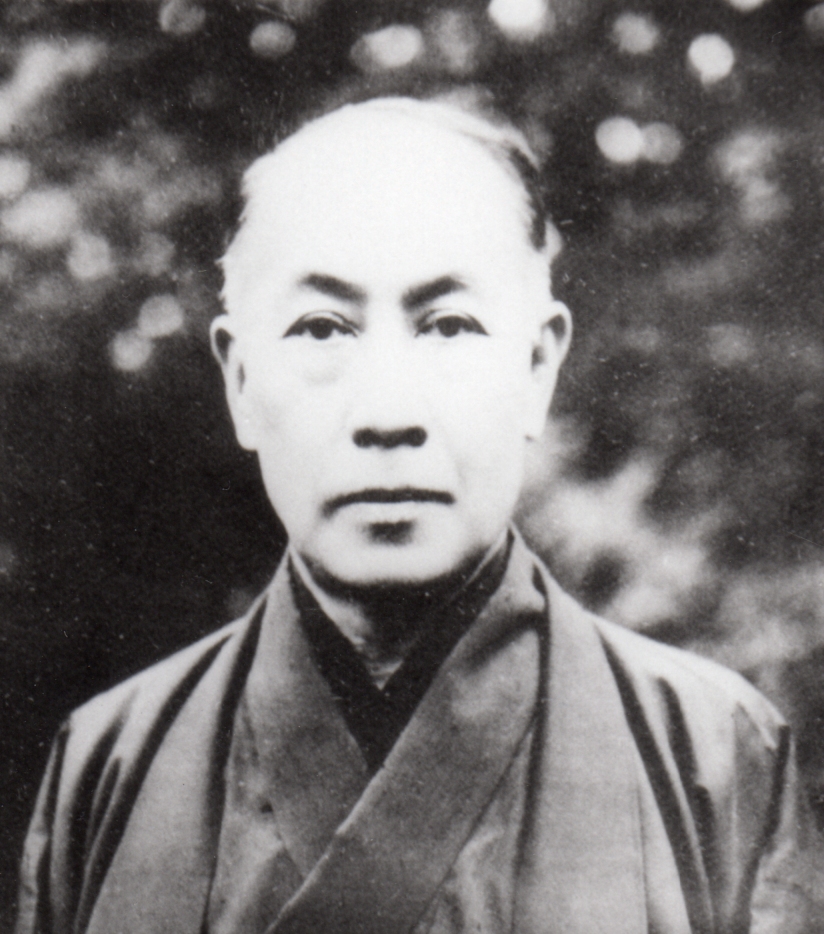

七世松本幸四郎 ~大正・昭和を代表する名優~

歌舞伎の名優として知られる七世松本幸四郎。

九世市川団十郎の芸をよく伝え、歌舞伎劇「勧進帳」で弁慶を演じては天下無双とたたえられました。

この東員町が生んだ名優を後世に伝えようと、生誕の地・長深に歌舞伎公園が作られたほか、平成7年(1995年)に子どもたちに歌舞伎を通じて伝統文化を継承する「こども歌舞伎」が結成され、毎年、上演されています。

江草重忠 ~出版界の老舗・有斐閣社主~

法律関係の専門書を出版している有斐閣の社主であった人物。昭和8年、出身地神田村(現・神田地区一帯)が農村不況に直面していた折、「神田村江草奨学基金」を設立して郷土の教育振興に大きく貢献しました。

木村誓太郎・木村秀興・木村俊夫 ~郷土愛の信念を貫いた政治家三代~

誠実かつ温かい人柄で地域住民に愛され、地域の発展に貢献した国会議員一家。木村誓太郎は常に地域住民を気にかけ、官憲の不興を覚悟で明治6年(1873年)の地租改正条例に反対するなど、私心を捨てて地域の発展に貢献。その後、国会議員として偉大な功績を残しました。

その子秀興は衆議院議員を務めたほか、郷土では小作人を大切にし、産業組合を設立するなど農村経済の発展に尽力しました。

秀興の子・俊夫も地域住民の信頼を得て政界入りを果たし、内閣官房長官、外務大臣などの要職を歴任。名誉町民第1号としてたたえられました。

旧木村邸跡地には木村記念館「幽静館」が建設され、彼らの功績を顕彰しています。

伝統行事

大社祭(おやしろまつり) ~三重県指定無形民俗文化財~

毎年4月の第1土・日曜日の2日間にわたって開催される猪名部神社の春の大祭「大社祭」。

鎌倉時代、員弁郡司員弁三郎行綱が若者の士気を鼓舞するために行ったのが始まりと伝えられています。さまざまな神事が奉納される大社祭の中で最も盛り上がるのが「上げ馬神事」。

花笠・武者姿の少年騎手が祭馬を操り、約2.5メートルもの上げ坂を一気に駆け上ります。人馬一体となって疾走する様はまさに迫力満点!初日の上げ馬神事では、一、二番手を早稲(わせ)、三、四番手を中稲(なかて)、五、六番手を晩稲(おくて)として、馬の上がり具合で稲の豊凶が占われ、大いに盛り上がります。

平成14年3月18日に三重県無形民俗文化財に指定されました。

山車(だし)

地域行事の盛り上げ役として欠かせない山車。お盆には各地区で盛大に山車巡行が行われます。きらびやかに飾りつけられた山車が、鉦や太鼓の囃子に乗せて辻々を練り歩くと、それを合図に浴衣やはっぴ姿の人々が集まります。地区全体が活気に満ちて盛り上がるひとときです。

六把野獅子舞(ろっぱのししまい) ~東員町指定無形民俗文化財第1号~

六把野新田に古くから伝わる「御厨神明社(みくりしんめいしゃ)」の大祭で、五穀豊穣・悪魔払いの祈祷のために行われていたといわれています。

笛と太鼓にあわせて獅子が舞い踊るさまは、まるで生きているかのよう。御厨神明社の春・秋の大祭で舞いが奉納されるほか、町外からの出演依頼も含め、落成式やさまざまな催しものの際にも舞われています。

平成11年10月9日に、東員町の無形民俗文化財第1号に指定されました。

文化財

穴太山多井寺(あのうざんおおいじ)(瀬古泉)

古くより、伊勢巡礼二十九番札所として多くの人々の信仰を集めてきた観音霊場。本尊の千手観音は行基の作と伝えられており、年1回の開帳(8月上旬)の時にのみ拝観できます。脇壇には小野篁(おのたかむら)の作と伝えられる延命地蔵が安置されています。

木造薬師如来坐像(もくぞうやくしにょらいざぞう)(穴太) ~三重県指定有形文化財~

像の高さは約97センチメートル、ひのき一本造りの坐像である。作者は不詳であるが、作られたのは平安中期(870~)といわれる。左手に薬壺を持ち、右足を上にして結跏趺坐(けっかふざ・禅の修行をするときの座り方)している。

昭和32年10月10日に三重県有形文化財に指定されました。

毘沙門天(びしゃもんてん)(山田)

毘沙門天(多聞天)は、「びしゃもんさん」と庶民に親しまれてきた七福神の一人。

かつては、員弁寺の塔頭で法明寺の七堂伽藍の中にありましたが、天正年間の織田信長北勢攻めの時に兵火に遭い、焼失寸前に村民の手で運び出されたと伝えられています。

絹本着色景川和尚像(けんぽんちゃくしょくけいせんおしょうぞう)(長深) ~三重県指定有形文化財~

慈恩山瑞応寺を開いた臨済宗の高僧・景川和尚の姿が描かれた絹本着色による肖像画。傷みから守るため現在拝観はされていません。

昭和27年3月13日に三重県有形文化財に指定されました。

更新日:2025年08月05日