○東員町立学校文書取扱規程

平成13年3月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における文書の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(校長の職務)

第2条 校長は、文書総括責任者となり、文書が正確、迅速かつ丁寧に取り扱われるよう事務処理の促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第3条 学校の文書事務を適正かつ円滑に処理するため、学校に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、校長の命を受け、学校における文書等の取り扱いに関する事務を掌理する。

3 文書取扱主任は、事務職員をもつて充て、文書取扱主任を補助させるため補助者を置くことができる。

4 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(4) 文書台帳の作成に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関すること。

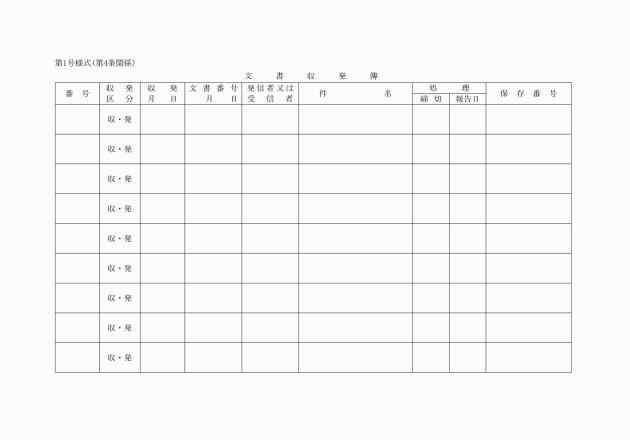

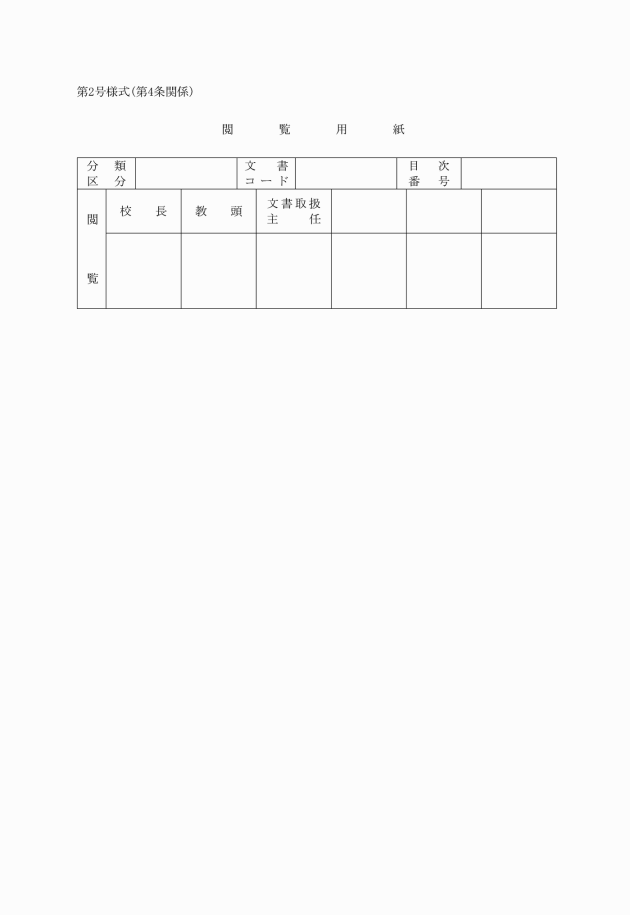

(文書の収受、閲覧及び配布)

第4条 学校に到達した文書は、文書取扱主任が受領し、次のとおり処理する。

(1) 一般文書は開封して、文書の余白に到達した日の日付の受付印を押し、文書収発簿(第1号様式)に必要事項を記入して、担当職員に配布する。

(2) 閲覧を要する文書については、閲覧用紙(第2号様式)を用いて閲覧の手続きを行う。

(3) 軽易な文書は、前2号の手続きを省略することができる。ただし、受付印は押さなければならない。

2 職員が会議、研修等により直接受領した場合は、文書取扱主任に回付し、収受の手続きを執るものとする。

(学校内文書の処理)

第5条 学校の運営上必要な事項については、必ず文書を作成して速やかに処理しなければならない。

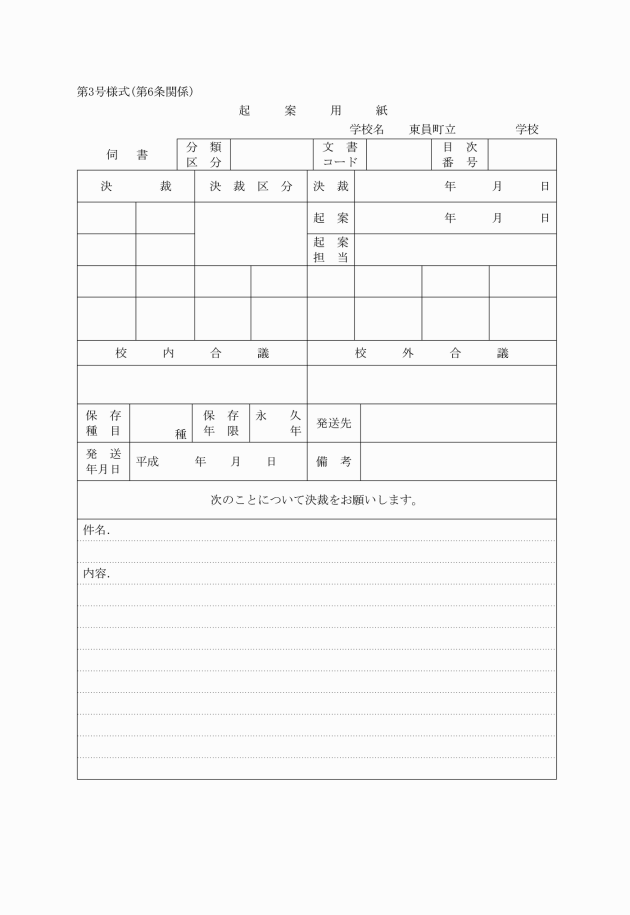

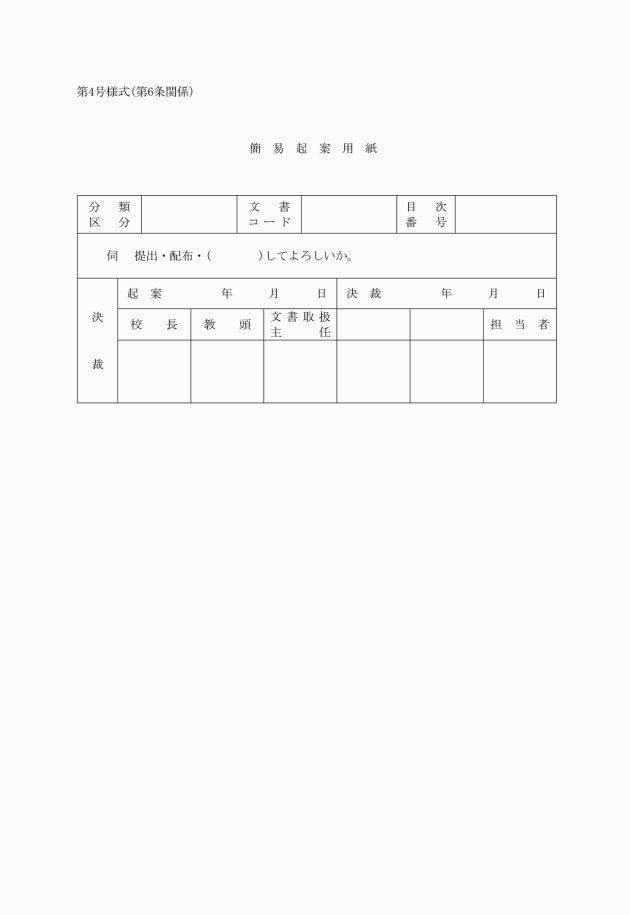

(起案)

第6条 文書の起案は、起案用紙(第3号様式)を用いて、平易かつ明確な表現により行わなければならない。

2 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕を置いて起案し、必要な審議等の機会を失わないように努めなければならない。

3 起案用紙には、起案の趣旨、理由、予算措置、経過その他必要な事項を記入し、参考資料を添えるものとする。

4 簡易な事案については、起案用紙を用いず簡易起案用紙(第4号様式)を用いて、決裁を受けることができる。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、次の定めるところにより、文書の記号及び番号を付けなければならない。ただし、儀礼的な文書、軽易的な文書、学校内文書その他記号及び番号を付けることが適当でないものは、これを省略することができる。

(1) 記号は、「東」の文字の次に学校名を表す文字を、番号は起案用紙の収発番号を用いるものとする。

(2) 番号は、4月1日から翌年3月31日までの学校ごとの一連番号とする。

(決裁)

第8条 起案文書は,直近上司から順次に審査を経て、校長(第9条において「決裁権者」という。)の決裁を受けなければならない。

(代決)

第9条 起案文書は、校長が不在のときは教頭が代決するものとする。

2 あらかじめその処理について指示を受けた場合又は緊急に処理しなければならない場合を除き、重要な事項又は新規な事項については、代決することができない。

3 代決をした者は、当該起案文書を決裁権者の後閲に供しなければならない。

(文書の発送)

第10条 文書の発送者名は、校長若しくは学校名を用いなければならない。

2 文書を発送するときは、東員町教育委員会公印規則(昭和63年東員町教育委員会規則第2号)の規定により公印を押し、速やかに発送しなければならない。

3 外部へ発送する文書は、文書取扱主任が文書収発簿に必要事項を記入した後発送するものとする。

(文書の保管等)

第11条 文書の保管は、適正かつ能率的に行い、事務が円滑に執行されるように努めなければならない。

2 文書は、執務中を除いては、自己の手元に置いてはならない。また、公務により特に指示を受けた場合を除き、学校外に携行することができない。

3 文書の保管及び保存にあたつては、常に紛失、火災、盗難等の予防措置をとるとともに、重要なものは非常災害に際しいつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。

4 文書取扱主任は、保管する文書及び保存する文書の状況を適時調査し、必要と認めるときは、職員を指導しなければならない。

(完結文書の編さん)

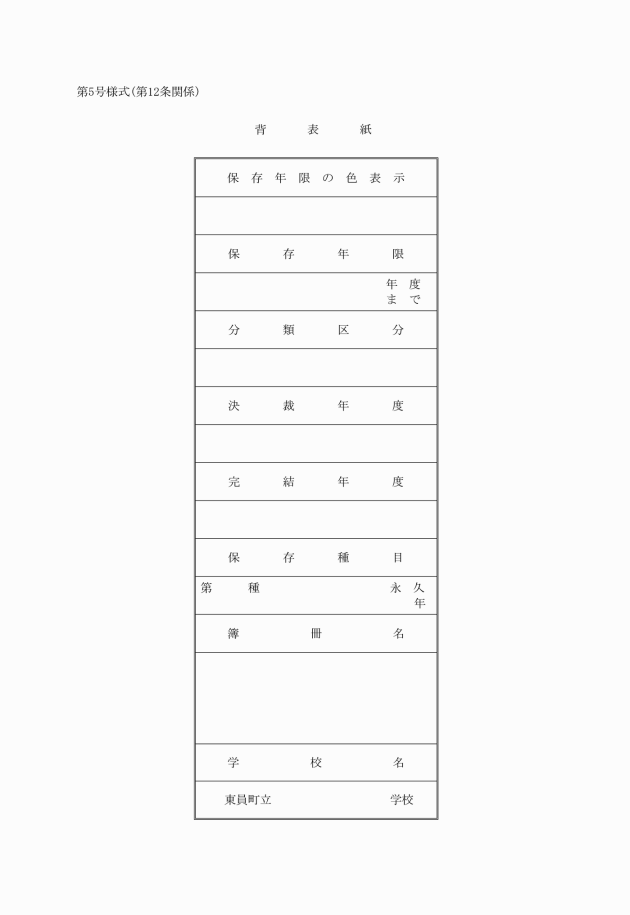

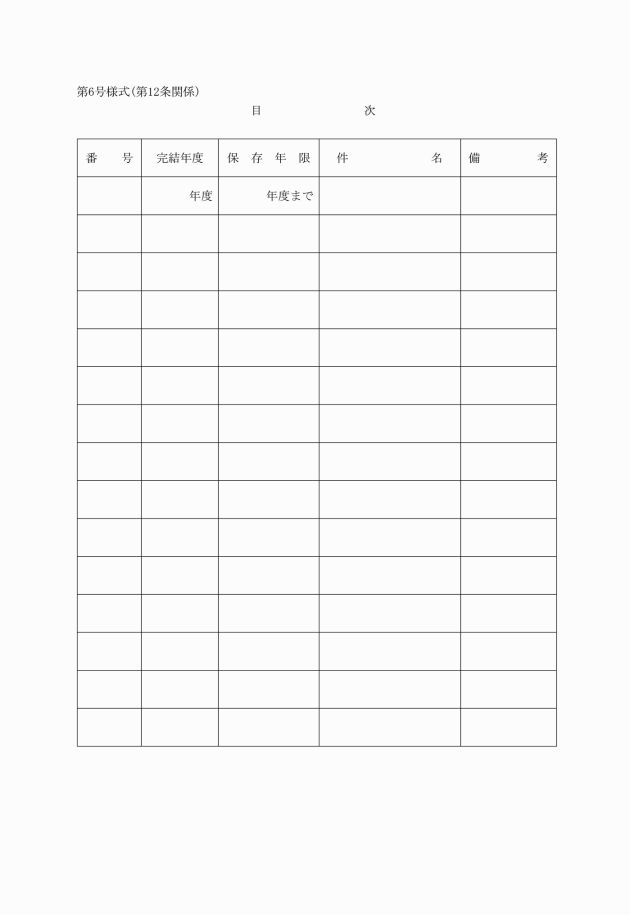

第12条 学校は、完結した文書を別に定める文書分類表に基づき、次の各号により編さんしなければならない。

(1) 会計年度ごとに完結した順序に従い編さんすること。

(2) 1件の文書で数事件に関係あるものは、最も関係の深いものに編さんする。

(3) 紙数が少ないため数年度分を合わせて編さんすることが適当なものについては、これを1冊とすること。また、紙数が多いため1冊にし難いときは、枝番をつけて分冊すること。

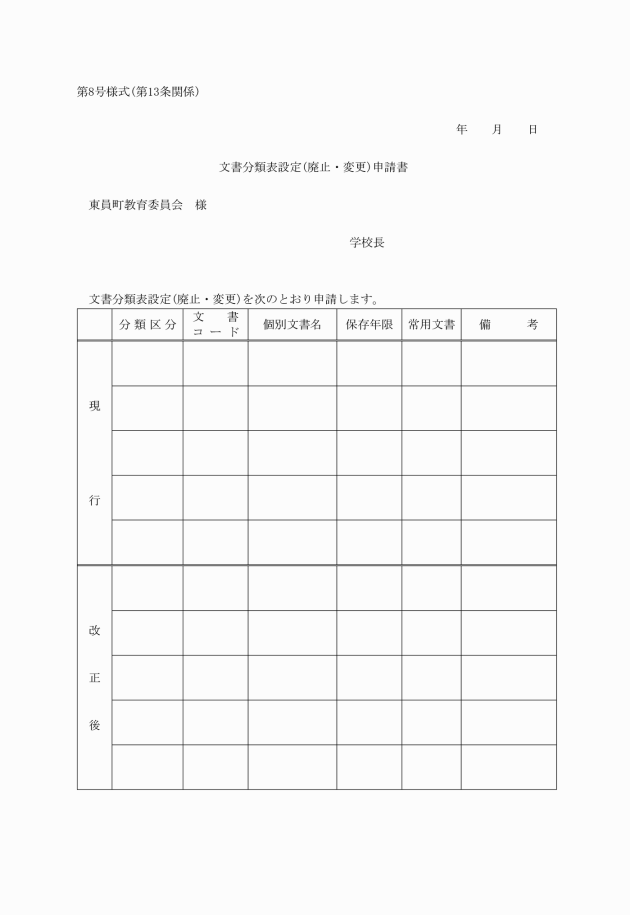

(文書分類表の設定、廃止等)

第13条 校長は、文書分類表を設定し、廃止し、又は変更しようとするときは、速やかに文書分類表設定(廃止・変更)申請書(第8号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

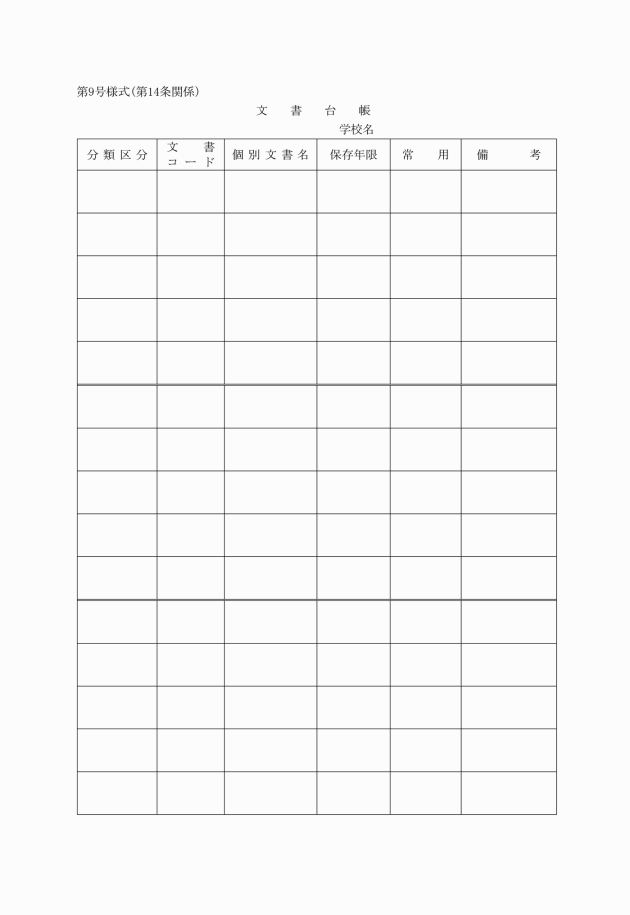

(文書台帳の作成)

第14条 文書取扱主任は、編さん済みの文書について、毎年6月末日までに文書台帳(第9号様式)を作成し、その写しを教育委員会に提出しなければならない。

(保存年限の設定)

第15条 文書の保存年限は、文書ごとに、法令等の定め、文書の利用度、重要度等を考慮して必要最小限に設定するものとする。

(保存年限の区分)

第16条 法令等に保存年限の定めのある文書等及び時効が完成するまで証拠として保存する必要がある文書等の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間とする。

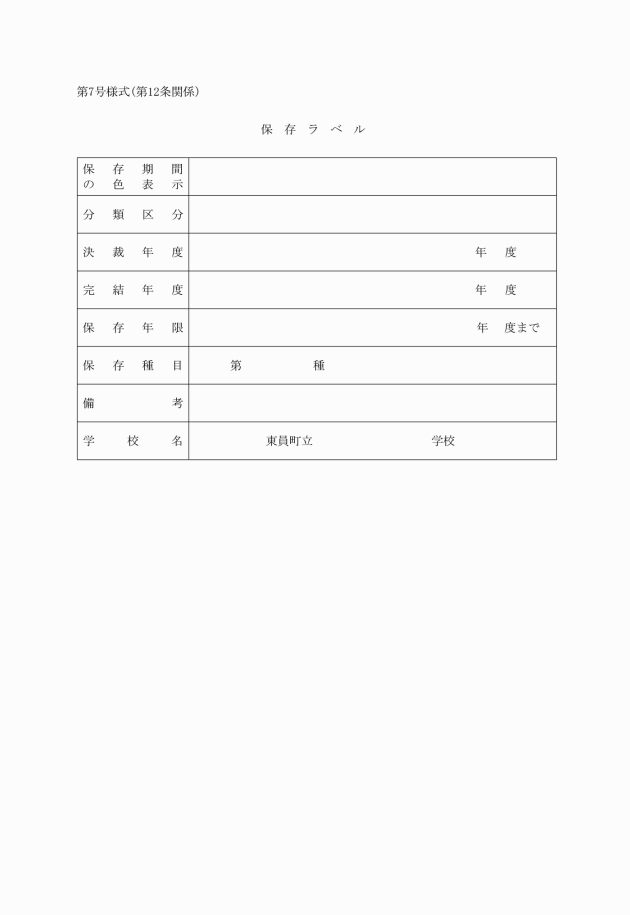

2 前項の規定により定めるもののほか、文書の保存種目、保存年限及び背表紙、保存ラベルの色表示は次のとおりとする。

(1) 第1種 永年保存 赤色

(2) 第2種 20年保存 緑色

(3) 第3種 5年保存 青色

(4) 第4種 3年保存 灰色

(5) 第5種 1年保存 白色

3 保存種目の分類基準は、別表文書保存種目分類表による。

4 文書の保存年限は、文書分類表の定めるところによる。

(文書の完結日)

第17条 文書の完結日は、次の各号の定めによる。

(1) 契約文書は、当該契約事項の履行が終わつた日

(2) 出納に関する証拠書類は、当該出納のあつた日

(3) その他の文書は、当該事案の処理が終わつた日

(保存年限の起算)

第18条 文書の保存年限は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、特に必要がある文書等については、校長が別に起算日を定めることができる。

(保存年限の変更)

第19条 校長は、保存年限が経過した文書で、引き続き保存の必要があると認められるもの又は保存の年限を伸縮しようとするものは、教育委員会と協議し、その保存年限を変更することができる。

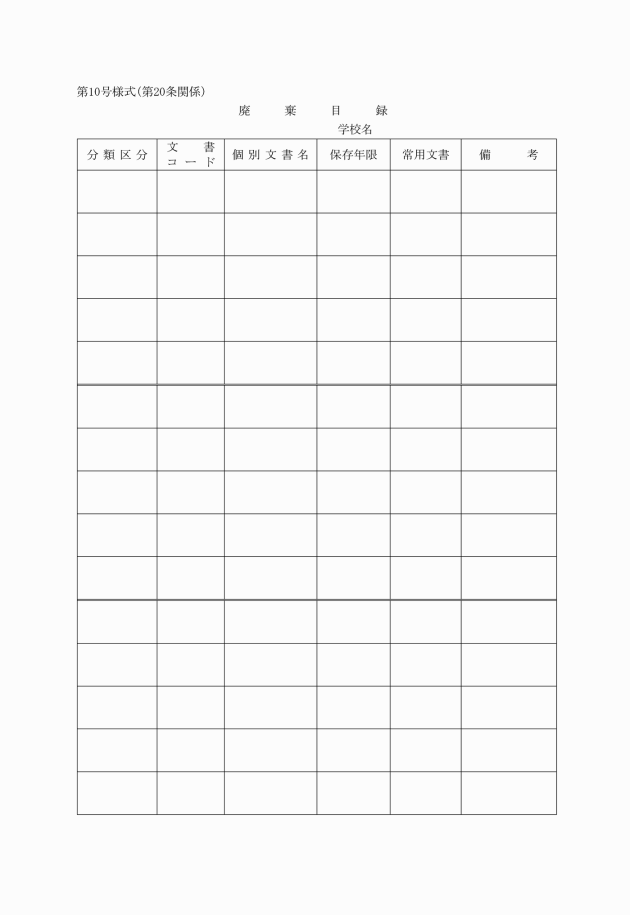

(保存年限経過後の文書)

第20条 保存年限を経過した文書は、速やかに廃棄しなければならない。

2 文書の廃棄処分は、焼却、裁断その他の方法により確実に処分しなければならない。

3 文書を廃棄しようとするときは、廃棄目録(第10号様式)を作成し、校長の決裁を経て廃棄処分しなければならない。

(保存文書の閲覧等)

第21条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする者は、文書取扱主任にその旨を申し出なければならない。

2 借覧した保存文書は、使用後速やかに元の位置に返却しなければならない。

附則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

文書保存種目分類表

第1種(永久保存) | 第2種(20年保存) | 第3種(5年保存) | 第4種(3年保存) | 第5種(1年保存) |

1 学校沿革史に関する文書 2 公印台帳に関する文書 3 卒業証書授与録に関する文書 4 退職者人事記録に関する文書 5 施設台帳に関する文書 6 寄付又は贈与の受納に関する文書で特に重要なもの 7 その他永久保存を必要と認める文書 | 1 学籍及び除籍に関する文書で重要なもの 2 寄付又は贈与の受納に関する文書で重要なもの 3 その他20年間保存を必要とする文書 | 1 学校組織及び運営に関する文書 2 契約に関する文書 3 官公庁からの令達、指示、通達等 4 請願、陳情、要望に関する文書 5 通知、依頼、報告、照会、回答等で重要なもの 6 学籍に関する文書 7 保健に関する文書 8 給食に関する文書 9 職員の任免及給与等に関する文書 10 予算の執行に関する文書 11 寄付又は贈与の受納に関する文書 12 補助金申請及び補助金の交付に関する文書 13 その他5年間保存を必要とする文書 | 1 契約に関する文書で軽易なもの 2 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書 3 その他3年間保存を必要とする文書 | 1 通知、依頼、報告、照会、回答等に関する文書で軽易なもの 2 事務遂行上の補助的文書 3 その他第1種から第4種に属しない文書 |