○東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則

平成13年8月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、東員町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年東員町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第6項の規定による社会保険各法は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

ア 本人の前年の所得(1月から8月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前前年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額に80万円を加算した額以上のとき。

イ 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその障がい者の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に80万円を加算した額以上のとき。

ア 一人親家庭等の母若しくは父又は20歳未満児にあつては、その者の前年の所得が、所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項に定める額に80万円を加算した額以上のとき。

イ 一人親家庭等の母又は父の配偶者及び父母のない20歳未満児の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその一人親家庭等の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額に80万円を加算した額以上のとき。

(受給資格証の有効期間)

第5条 受給資格証の有効期間の始期及び終期は、次の各号に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。

イ 新たに対象者と認定された場合において、条例第3条による対象者としての要件に該当した日(以下「要件の該当日」という。)から1月以内に認定したときは、要件の該当日。ただし、障がい者については対象者となる事実を確認した日から1月以内に認定したときは事実が発生した日の属する月の初日

ウ 新たに対象者と認定された場合において、要件の該当日から1月を超えて認定したときは認定した日の属する月の初日

ア 毎年8月31日。ただし、9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、次のイによる。

イ 9月1日から翌年8月31日までに対象者としての要件に該当しなくなる場合は、対象者としての要件に該当しなくなる日の前日。ただし、子どもについては18歳に達する日以後の最初の3月31日

(受給資格証の更新及び返還)

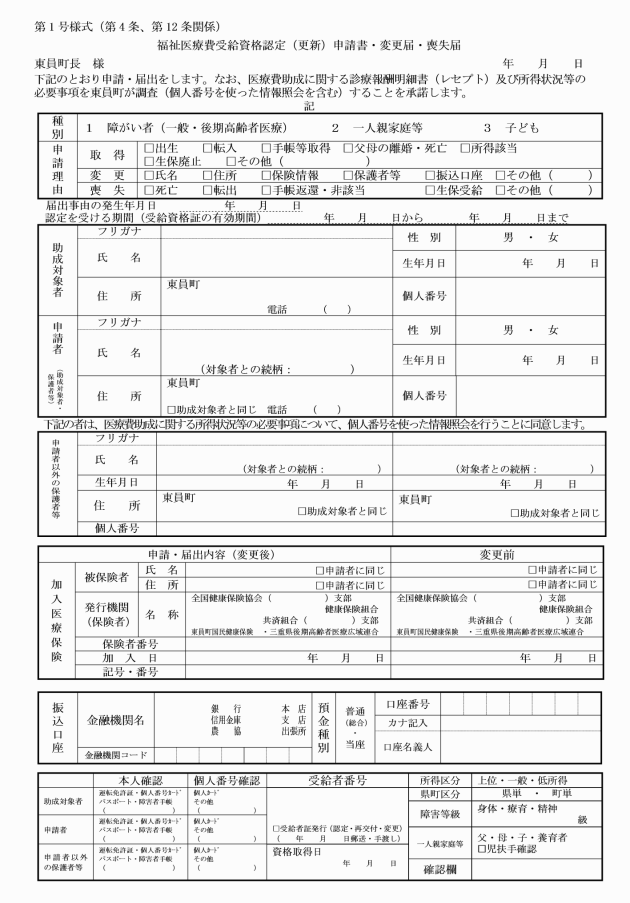

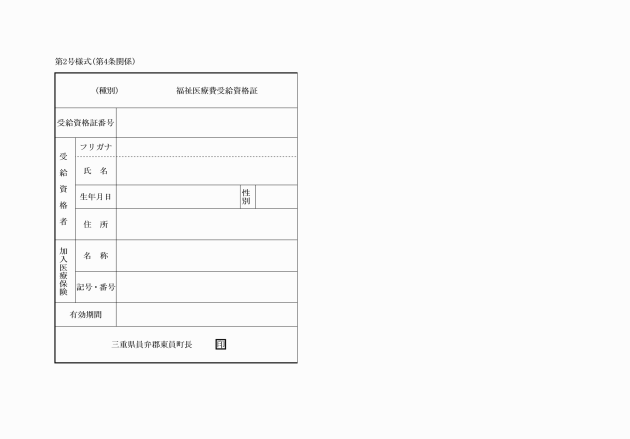

第6条 町長は、対象者の受給資格証の有効期間が満了する場合において、受給資格の更新の申請は、受給資格認定申請書により行うものとする。ただし、対象者が引き続き助成を受けることが適当であると認めるときは、申請させることを要せず受給資格証の更新をすることができる。

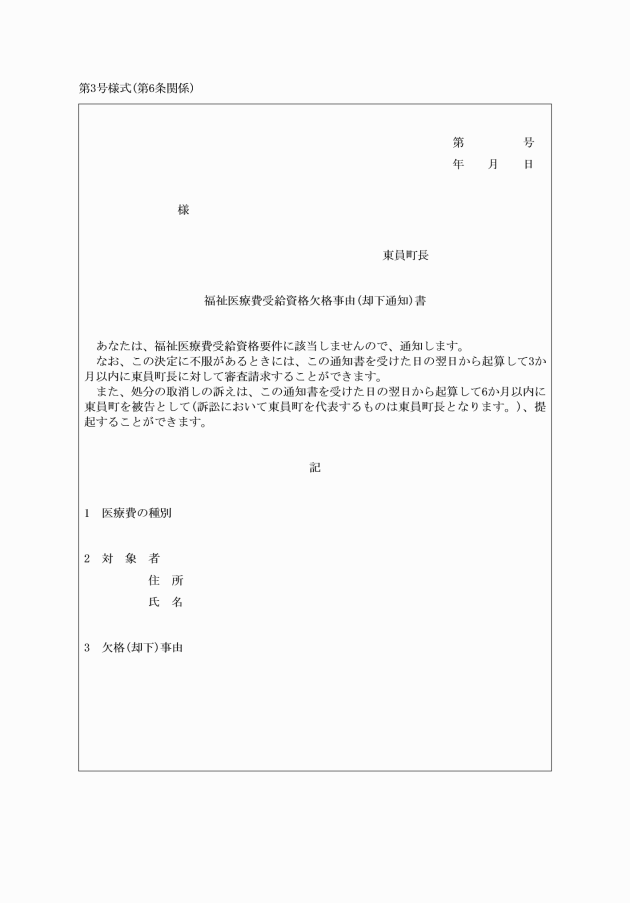

3 対象者又は保護者等は、前項の福祉医療費受給資格欠格事由(却下通知)書が送付されたときは、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

第7条 削除

(受給資格証の再交付申請)

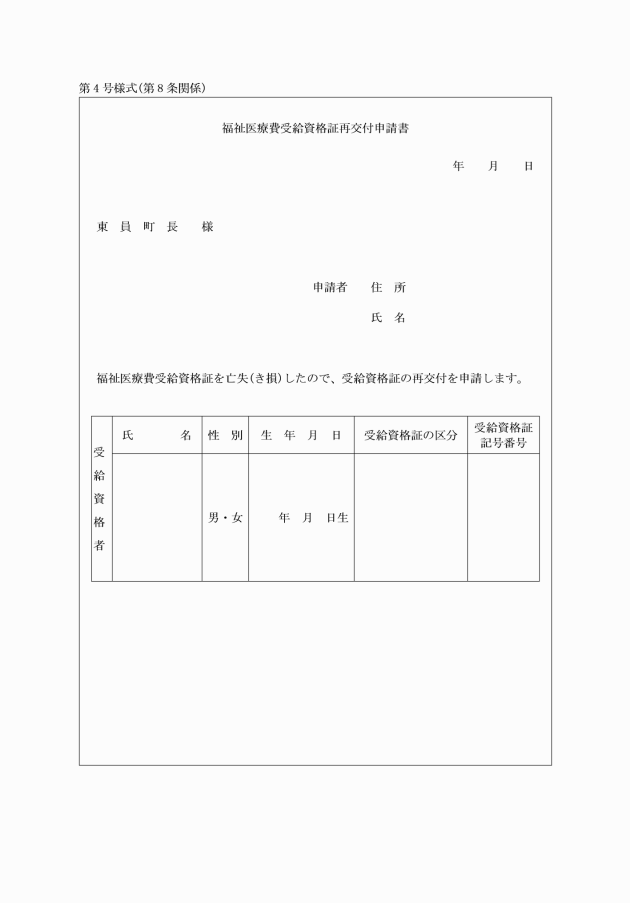

第8条 受給資格者又は保護者等は、受給資格証を破り、汚し、又は失つたときは、福祉医療費受給資格証再交付申請書(第4号様式)を、破り、又は汚した受給資格証を添えて、町長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給資格者又は保護者等は、受給資格証の再交付を受けた後、失つた受給資格証を発見したときは、直ちに、これを町長に返還しなければならない。

(証明書料)

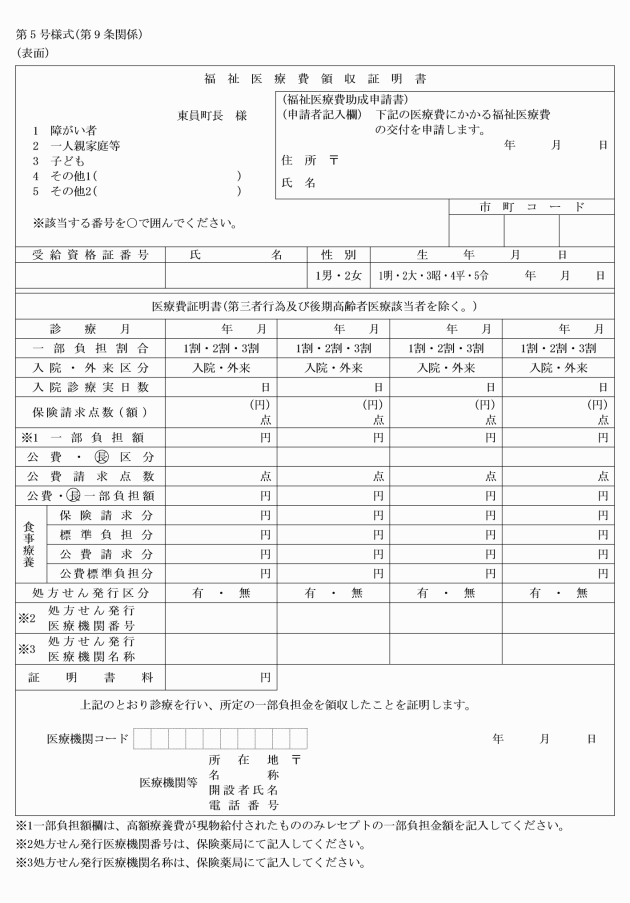

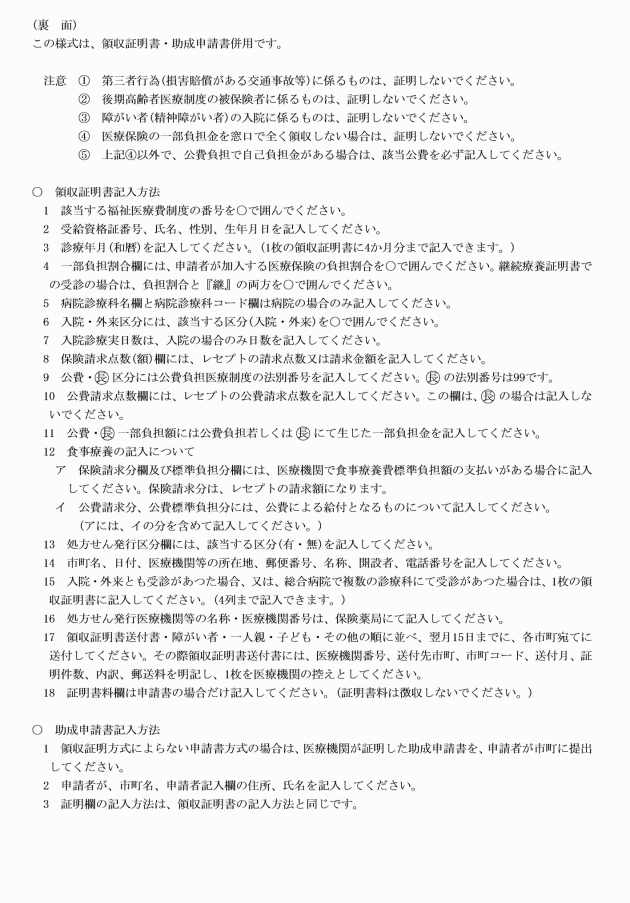

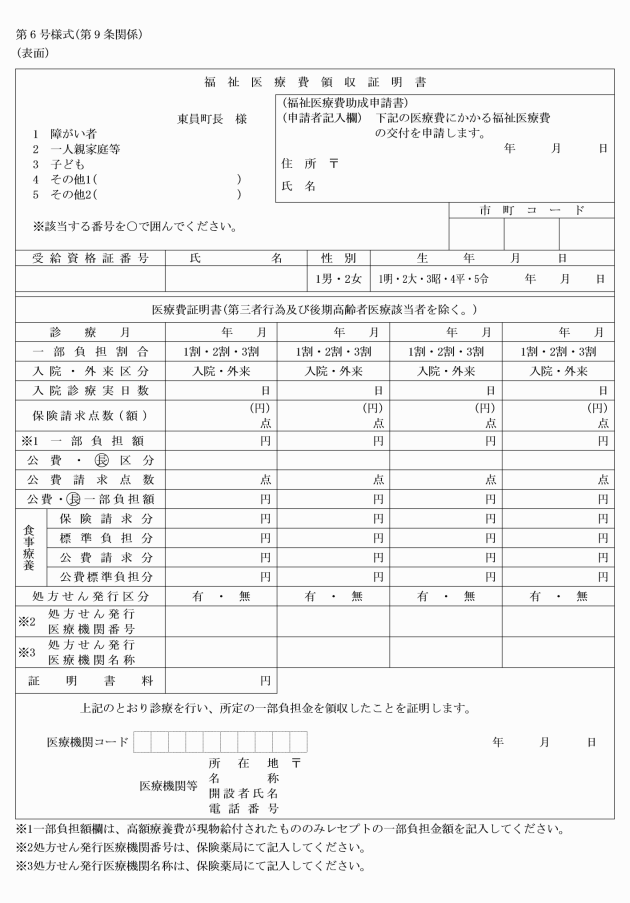

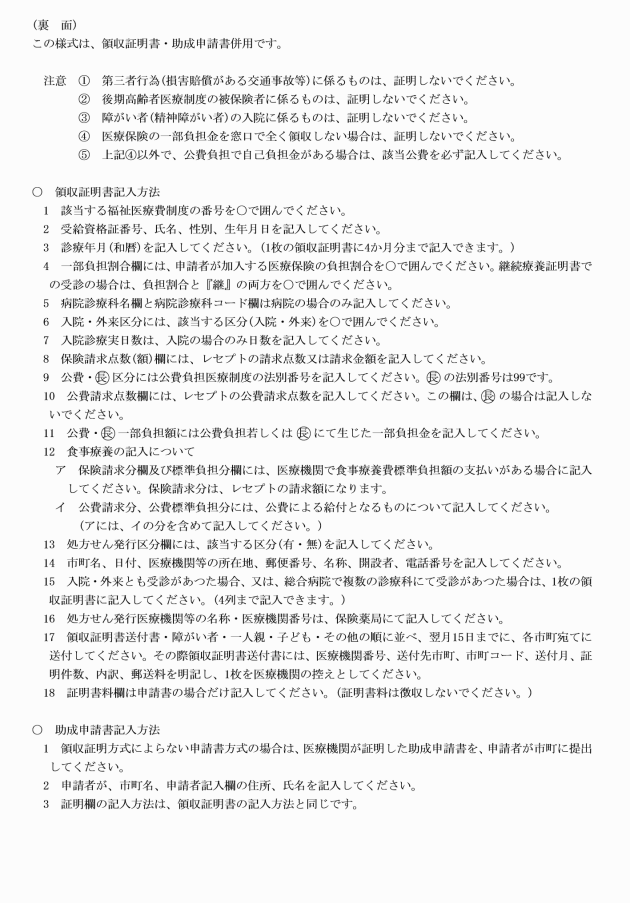

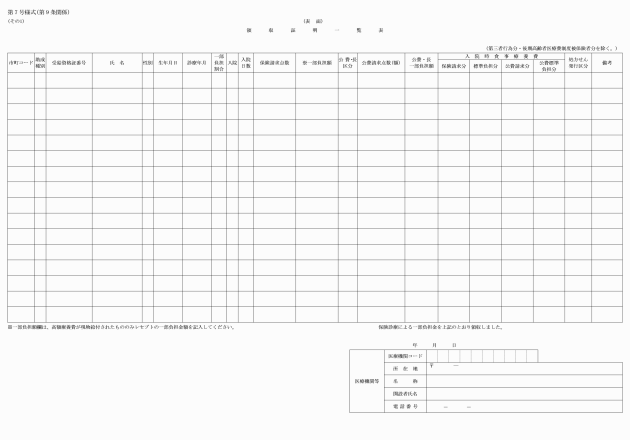

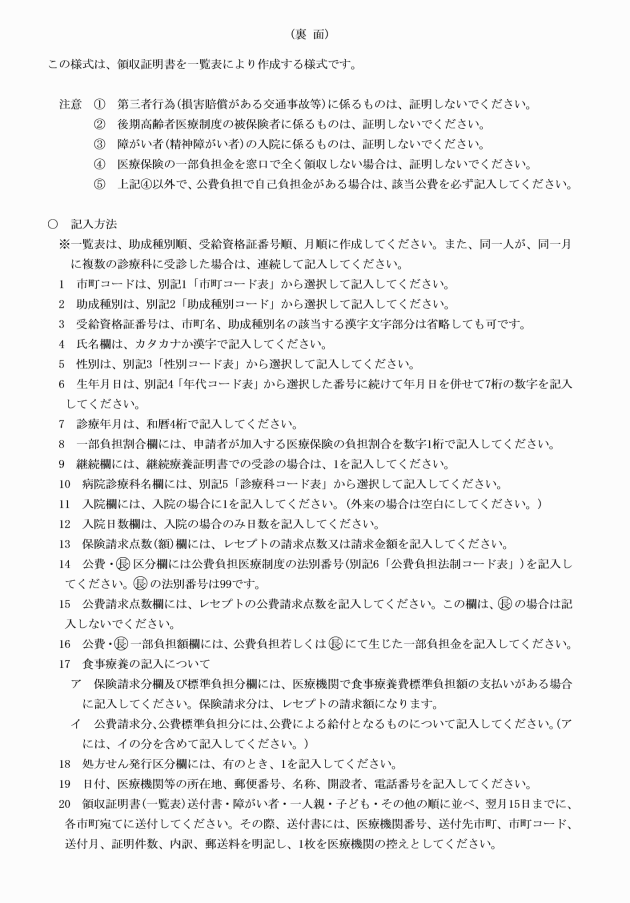

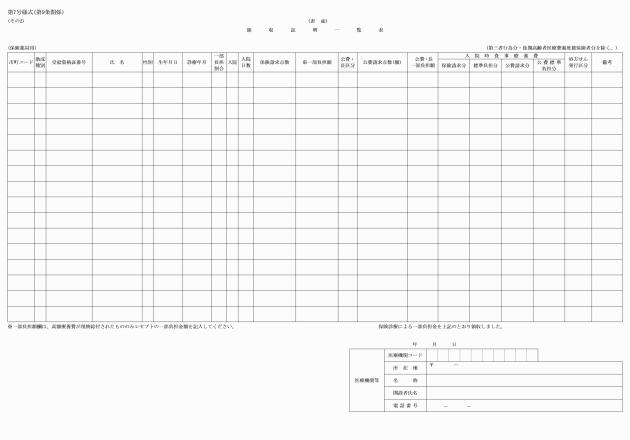

第10条 条例第6条に規定する規則で定める額は、申請書又は領収証明書1枚(以下「1枚」という。)につき200円を超えない範囲の実費の額又は1枚につき200円を超える場合は200円とする。ただし、町長と医師会長等との協定に基づき、医療機関等が領収証明書の交付に要する費用を対象者から直接徴収しない場合にあつては、1枚につき200円(一覧表の提出による申請の場合は、同一人につき4件を限度として200円)を医師会等又は医療機関に交付することにより対象者に対する助成に代えるものとする。

3 前2項の届出には、受給資格証を添えなければならない。ただし、受給資格証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて受給資格証に代えることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、福祉医療等の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

2 東員町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年東員町規則第8号)、東員町母子医療費助成に関する条例施行規則(昭和50年東員町規則第6号)、東員町老人医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年東員町規則第1号)及び東員町心身障害者医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年東員町規則第5号)は、平成13年8月31日をもつて廃止する。

3 平成13年8月31日までの医療に関する給付に係る医療費については、前項に掲げる廃止された規則の規定による。

附則(平成14年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日までの診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

附則(平成15年8月29日規則第14号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月8日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成17年9月1日以後の診療に係る医療費の助成についてこれを適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(平成18年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月1日規則第16号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附則(平成20年12月17日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月31日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第3号中「乳幼児・児童・生徒」を「子ども」に改める規定及び、第5条第2号イの改正規定並びに第1号様式、第5号様式から第8号様式(同様式(その1)を改める部分を除く。)まで、第10号様式及び第12号様式の改正規定は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成24年8月8日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条の施行の日以後、平成24年4月1日から同年8月31日までの間の診療に係る医療費の助成の申請が行われた場合に係る改正後の第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条」とあるのは、「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条」とする。

附則(平成25年3月21日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年11月18日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年12月28日規則第21号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

附則(令和元年8月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年9月1日以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

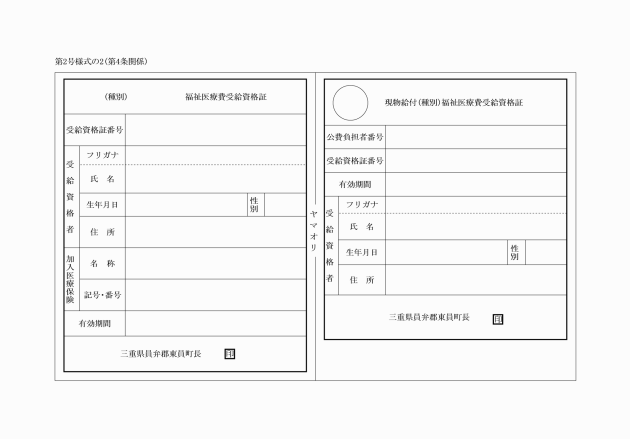

(準備行為)

3 改正後の規則第2号様式の2に規定する福祉医療費受給資格証の交付その他規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

附則(令和2年3月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年10月1日規則第21号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年4月4日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和7年9月1日以降の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前までの診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附則(令和7年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

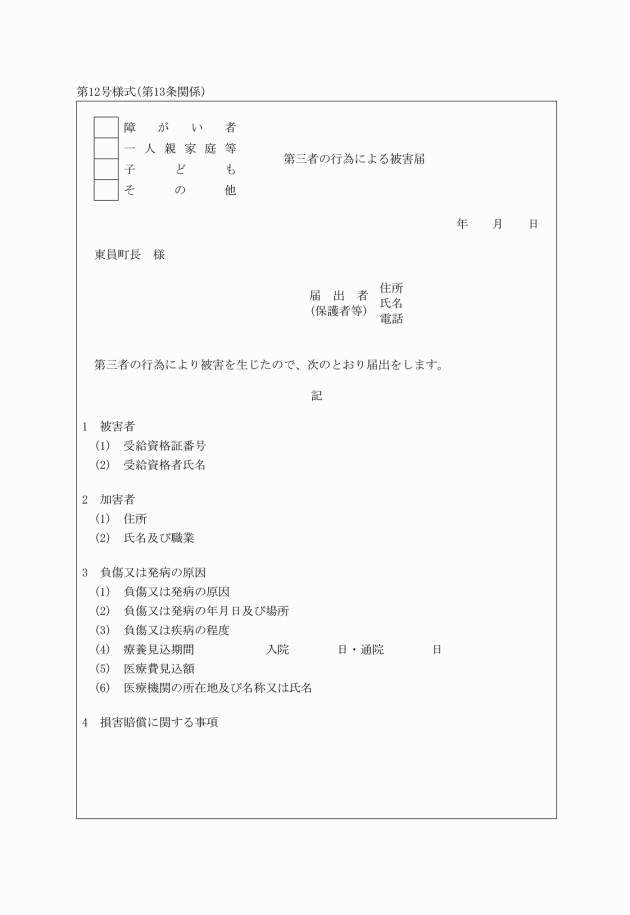

第10号様式及び第11号様式 削除