○東員町学校の管理に関する規則

平成14年2月28日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期、休業日及び振替授業(第2条―第4条)

第3章 教育活動及び教材(第5条―第7条)

第4章 児童及び生徒(第8条―第18条)

第5章 職員(第19条―第26条)

第6章 組織(第27条―第36条)

第7章 校務運営(第37条・第38条)

第8章 学校施設等の管理(第39条―第43条)

第9章 児童若しくは生徒又は職員の事故(第44条・第45条)

第10章 雑則(第46条・第47条)

第11章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東員町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、学校の管理運営の基本的事項に関し定め、もつて円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期、休業日及び振替授業

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会で必要と認める日

(授業日の変更)

第4条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日と授業日を相互に振り替えて授業を行うこと(次項において「振替授業」という。)ができる。

2 校長は、振替授業を実施するときは、振替授業を実施する日の10日前までに委員会に届け出なければならない。

3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、その旨を委員会にすみやかに報告しなければならない。

第3章 教育活動及び教材

(教育課程)

第5条 校長は、学習指導要領等の基準により、学校の児童又は生徒及び地域の実態等を踏まえて、毎年実施する教育課程を編成し、毎年4月末日までに委員会に届け出なければならない。

(行事等の届出)

第6条 校長は、学校において次に掲げる行事を行うときは、その計画を具し、行事を実施する日の10日前までに委員会に届け出なければならない。

(1) 運動会及び文化祭

(2) 遠足及び見学

(3) 修学旅行及び水泳

(4) 宿泊が予想される行事

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な行事

(教材の届出)

第7条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材としての図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員に、準教科書以外の副読本その他これに類するものを継続的に使用させるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第4章 児童及び生徒

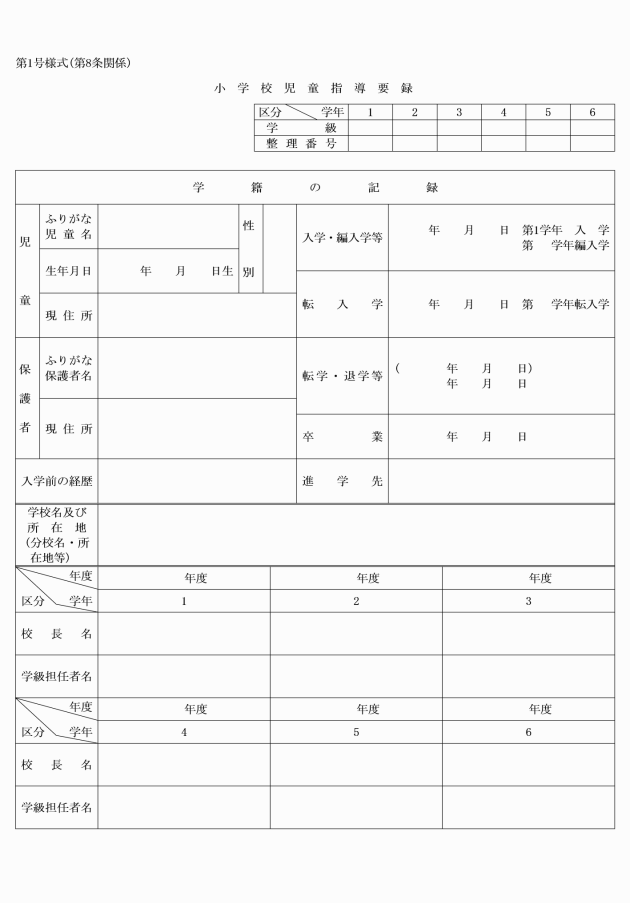

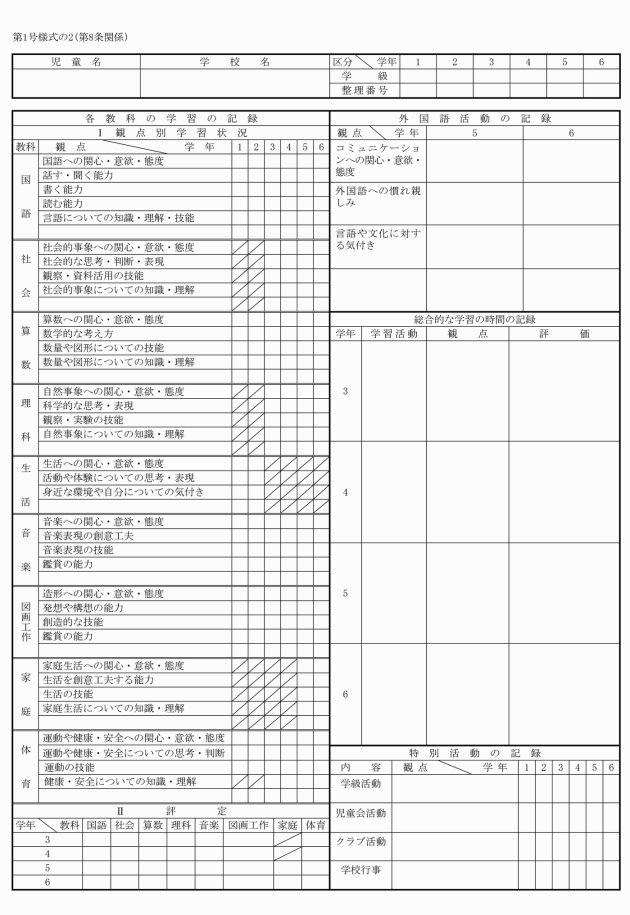

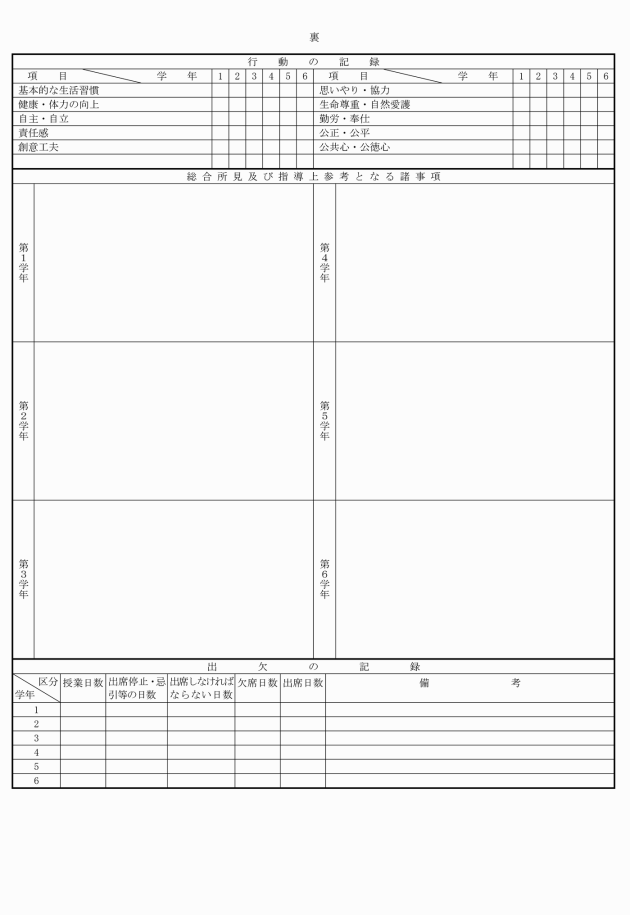

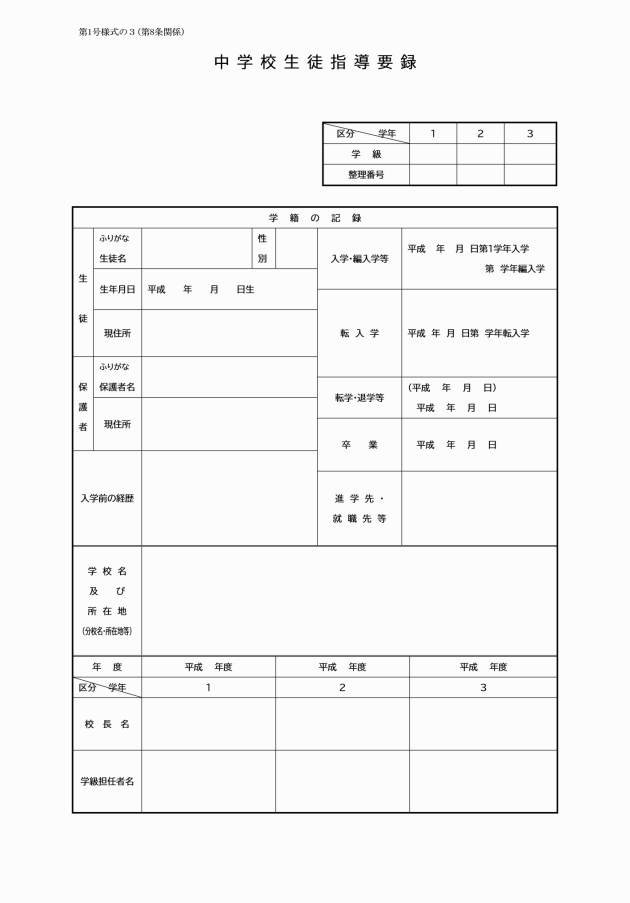

(指導要録)

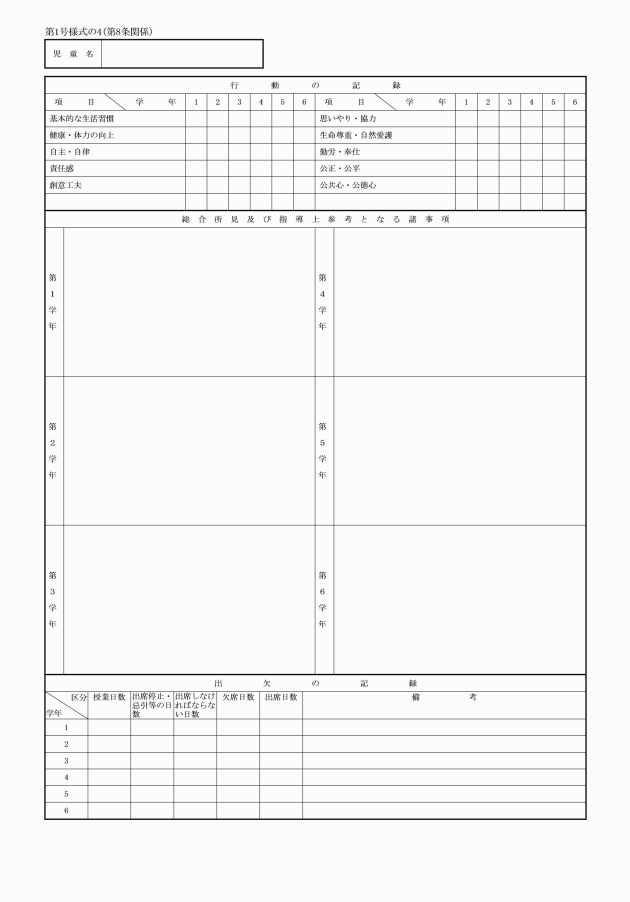

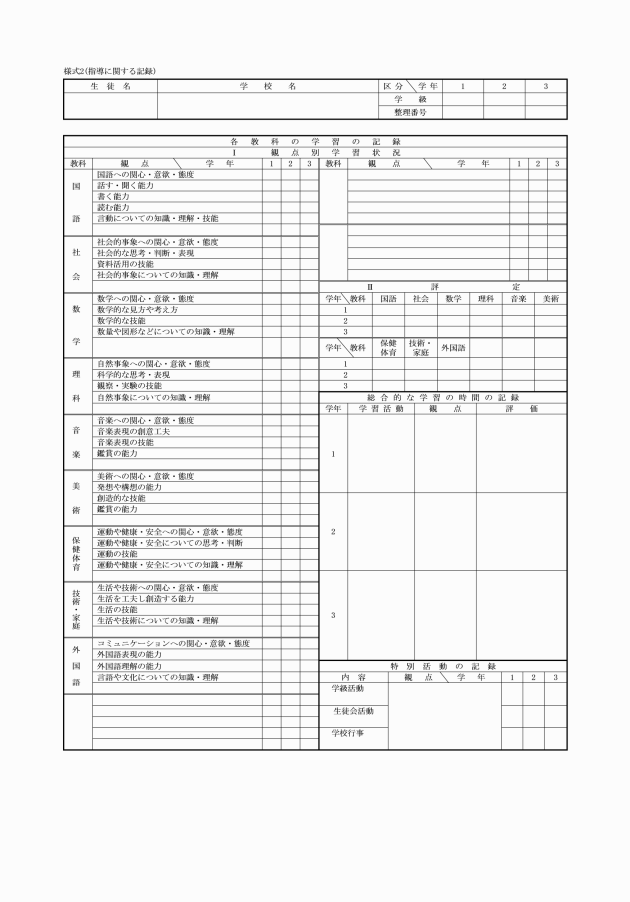

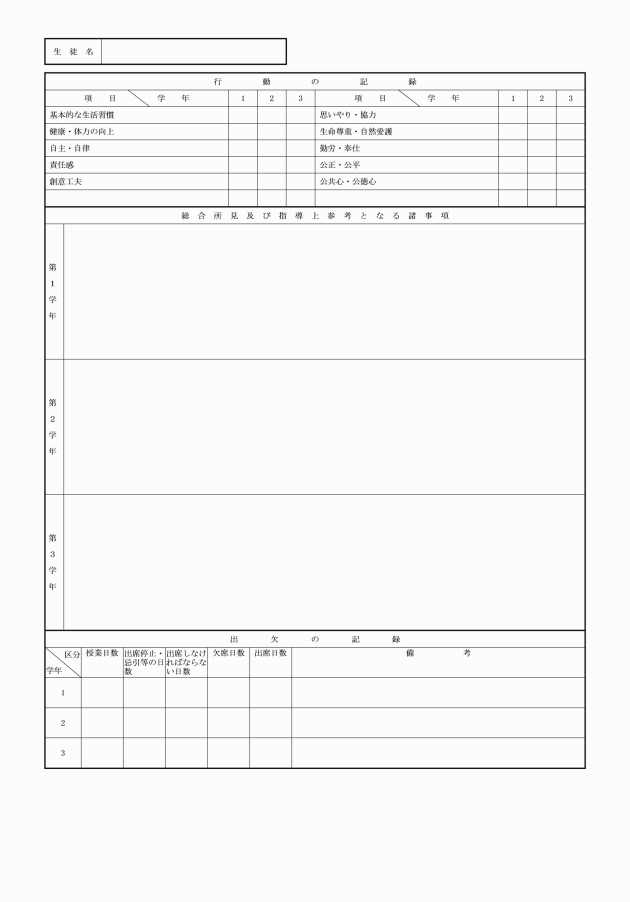

第8条 校長は、学校に在学する児童又は生徒の指導要録(第1号様式)を作成しなければならない。

(就学校の指定)

第9条 児童又は生徒が就学すべき学校の指定は、学区一覧表(別表)による。

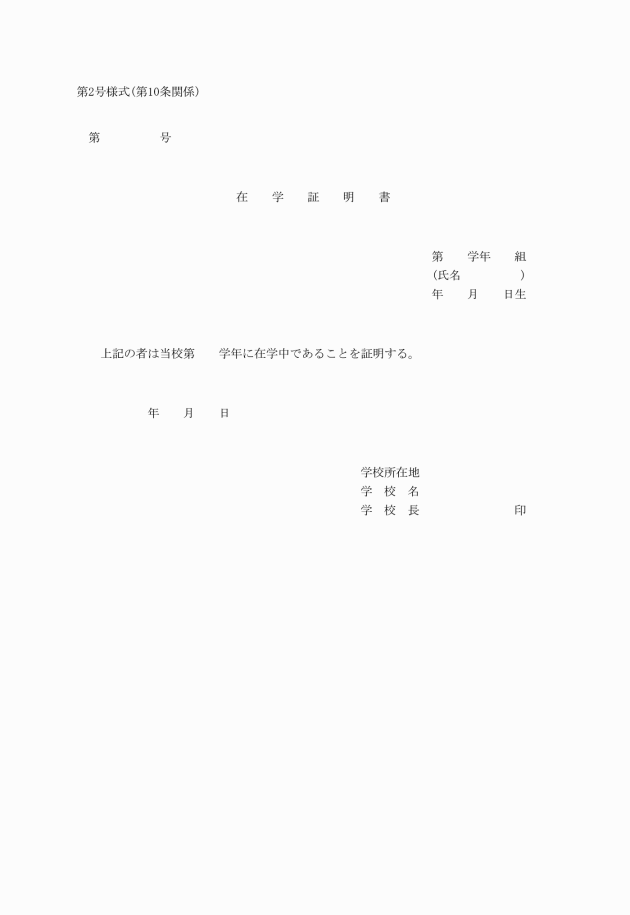

(転学手続)

第10条 校長は、児童又は生徒が転学するときは、次の手続を行わなければならない。

2 校長は、転学を申し出た児童又は生徒の保護者に対し、在学証明書(第2号様式)に転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を添付して交付しなければならない。

3 前項の規定により在学証明を交付した校長は、当該児童又は生徒が入学した旨の通知を受けた後、その入学期日の前日をもつて学籍から除籍し、次の表簿を転学先の校長に送付しなければならない。

(1) 指導要録の写し(転学してきた児童又は生徒については、転学の際送付を受けたもの、中学校にあつては、進学の場合送付を受けた抄本又は写しを含む。)

(2) 児童(生徒)健康診断票

(3) 児童(生徒)歯の検査票

4 校長は、転学してきた児童又は生徒が入学した場合は、当該児童又は生徒が入学した旨及びその期日を、すみやかに転学前の学校の校長に通知しなければならない。

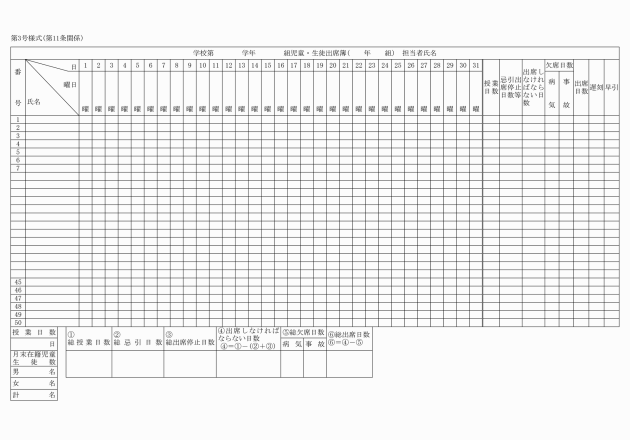

(出席簿)

第11条 校長は、学校に在学する児童又は生徒の出席簿(第3号様式)を作成し、常にその出席状況を明らかにしなければならない。

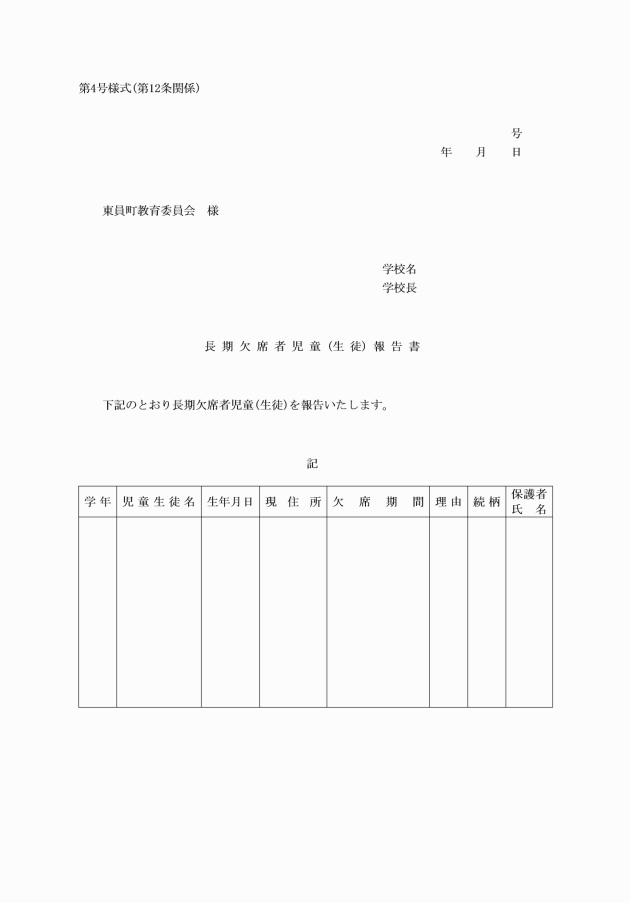

(長期欠席者の通知)

第12条 校長は、児童又は生徒が休業日を除き連続して7日以上又は断続的に10日以上出席しない場合、その他その出席状況が良好でない場合は、すみやかにその旨を長期欠席児童(生徒)報告書(第4号様式)により、委員会に報告しなければならない。

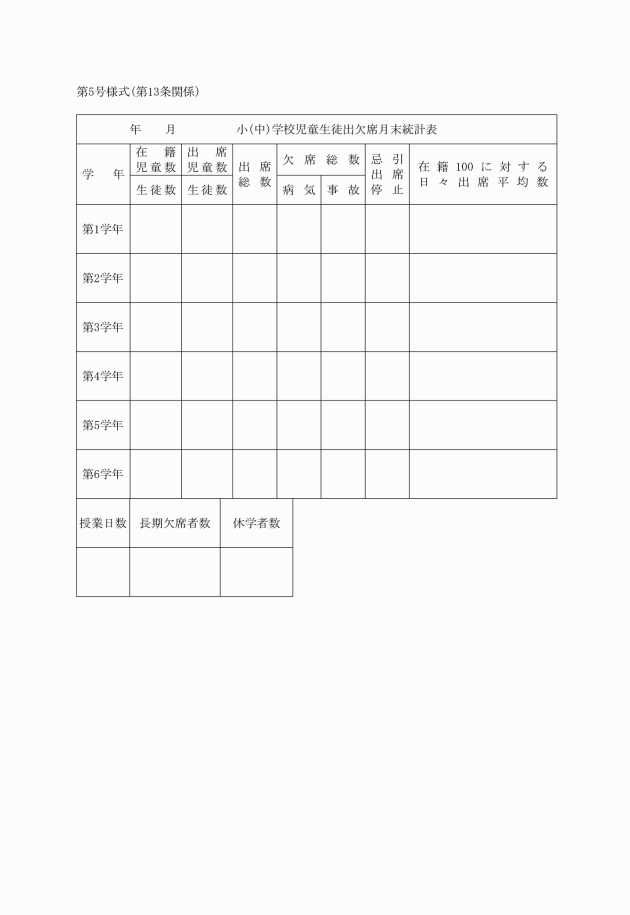

(月末統計表)

第13条 校長は、月末統計表(第5号様式)を作成し、翌月5日までに委員会に報告しなければならない。

(修了の基準)

第14条 学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつての児童又は生徒の出席基準は、総授業日数の3分の2以上の出席がなくてはならないこととする。

2 前項の規定にかかわらず、校長が特別の事情があると認めるときは、これによらないことができる。

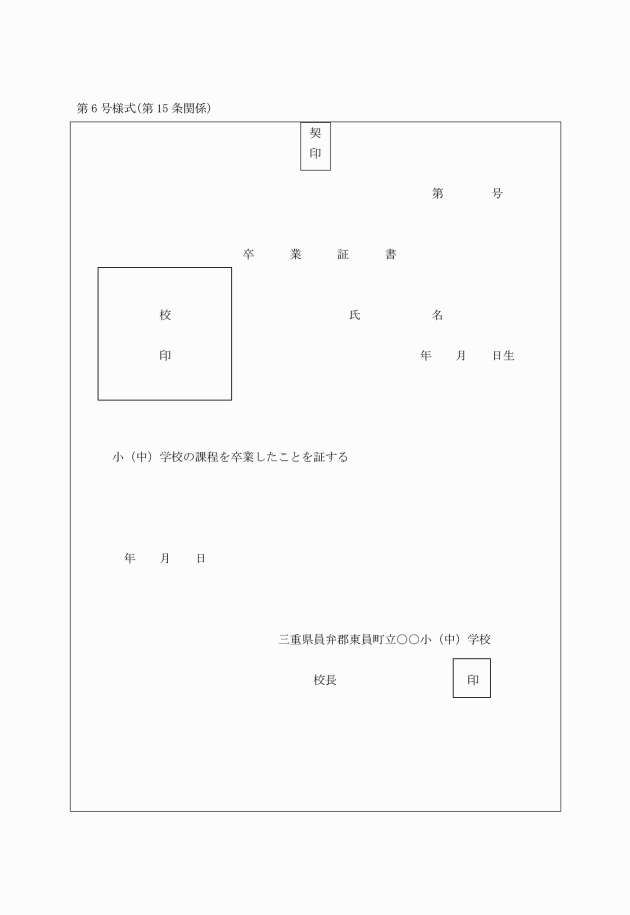

(卒業証書)

第15条 校長は、全課程を修了したと認めた児童又は生徒(以下「全課程修了者」という。)に対し、卒業証書(第6号様式)を授与しなければならない。

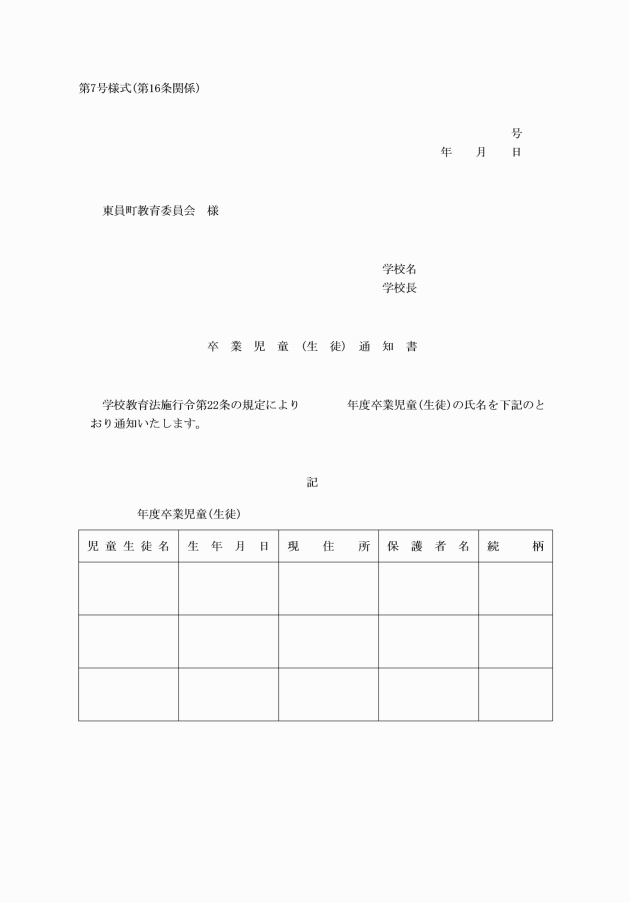

(全課程修了者の通知)

第16条 校長は、全課程修了者を卒業児童(生徒)通知書(第7号様式)により、委員会に通知しなければならない。

(出席停止)

第17条 委員会は、児童又は生徒が次に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあると認めたときは、その児童又は生徒の保護者に対して出席停止を命ずることができる。

(1) 職員又は児童若しくは生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴言、暴行その他の心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 学校の施設又は設備を破壊する行為

(3) 騒音を発生させる行為その他の授業を妨害する行為

2 校長は、児童又は生徒が前項各号に掲げる行為をし、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあると認めるときは、委員会に出席停止についての意見を具申しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により出席停止を命ずる場合は、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

4 委員会は、出席停止を命ずる場合は、児童又は生徒の保護者に対して当該児童名又は生徒名、学校名、保護者名、命令者である委員会名、命令年月日、出席停止の期間及び出席停止の理由について記載した文書により行うものとする。

(出席停止の期間)

第18条 出席停止の期間は、2週間を超えないものとし、必要があればこれを更新することができる。ただし、その全期間が1月を超えないものとする。

第5章 職員

(常勤職員)

第19条 学校に校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。

2 学校には、前項に定める職員のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

5 教頭は、校長に事故あるとき、又は校長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理する。

6 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

7 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

9 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

10 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

11 事務職員は、事務を統括する。

(その他の職員)

第20条 前条に定めるもののほか、必要に応じて次の職員を学校に置くことができる。

職員 | 職務 |

講師 | 教諭に準ずる職務に従事する。 |

養護助教諭 | 養護教諭の職務を助ける。 |

講師(栄養) | 栄養教諭に準ずる職務に従事する。 |

用務員 | 学校の環境の整備その他の用務に従事する。 |

2 前項に定める職員のほか、学校に必要な職員を置くことができる。

(学校医務等)

第21条 学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから委員会が委嘱する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関し、技術の指導に従事する。

(非常勤職員等)

第22条 必要に応じ、学校に非常勤又は臨時の職員を置くことができる。

(赴任)

第23条 職員は、採用及び転任の発令通知を受けたときは、発令通知を受けた日から起算して7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に赴任できないときは、あらかじめ校長の承認を得なければならない。

(事務引継)

第24条 職員が転任、退職又は休職を命ぜられたとき、その他必要があると認めるときは、校長にあつてはその後任者に文書をもつて、その他職員にあつては校長又はその指定する者に、すみやかにその担当する事務を引き継がなければならない。

(出張、欠勤、休暇等)

第25条 校長の出張が引き続き3日を超えるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、連続して20日を超える職員の休暇を承認したときは、委員会に報告しなければならない。校長の休暇の期間が引き続き3日を超えるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 職員が、休暇の承認を得た場合を除き、正規の勤務時間中に勤務できないとき(以下「欠勤」という。)は、あらかじめ校長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に届け出ることができないときは、事後において、その理由を付してすみやかに届け出なければならない。

4 校長は、欠勤が引き続き20日を超える場合(校長にあつては3日)には、委員会に報告しなければならない。

(文書の提出)

第26条 職員(校長を除く。)は、願い又は届けの書面を委員会に提出するときは、校長を経由しなければならない。この場合において、校長は、必要と認めたときは、副申するものとする。

第6章 組織

(学級編成)

第27条 校長は、学級編成について、三重県教育委員会の同意を得るために必要な資料を委員会に提出し、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めて、委員会に報告しなければならない。

(校長の所掌事務)

第28条 校長は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 教育計画を樹立すること。

(2) 校務分掌組織を定め、所属職員の分掌を定めること。

(3) 学級を担任する職員及び教科を担当する職員を定めること。

(4) 児童、生徒及び職員の保健及び安全に関すること。

(5) 職員の研修計画に関すること。

(6) 職員の出張に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 非常変災に関し、必要な事項を定めること。

(9) 法令に違反しない範囲で、学校の管理及び運営に関する内規を定めること。

(校務分掌)

第29条 調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みとして、学校に次条以下に定める主任等を置く。

(教務主任等)

第30条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学校若しくは当該学年の規模が小規模である等特別の事情のある学校又は教務主任、学年主任及び保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、教務主任、学年主任及び保健主事を置かないことができる。

2 教務主任及び学年主任は、当該学校の指導教諭又は教諭をもつてこれに充てる。

3 保健主事は、当該学校の教諭又は養護教諭をもつてこれに充てる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言を行う。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言を行う。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第31条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学校規模が小規模である等特別の事情のある学校については、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭をもつてこれに充てる。

3 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言を行う。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言を行う。

(その他の主任等)

第32条 学校においては、前2条に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第33条 校長は、前3条に規定する主任等(以下「主任等」という。)に充てる職員を定め、委員会に報告しなければならない。

2 主任等の任期は、年度内とする。ただし、翌年度以降において、同一職員を主任等に充てることを妨げない。

(司書教諭)

第34条 学校に司書教諭を置く。

2 司書教諭は、当該学校の教諭をもつてこれに充てる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(調整監等)

第35条 学校に、調整監、総括主幹、主幹、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任は、当該学校の事務職員をもつてこれに充てる。

3 調整監、総括主幹、主幹、主査、主任は、校長の監督を受け、特定の事務及び一般の事務を処理する。

4 調整監、総括主幹、主幹、主査を置く場合は、委員会があらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

(共同実施組織)

第35条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、別に定める。

(総括主任学校栄養職員等)

第36条 学校に、総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置くことができる。

2 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、当該学校の栄養職員をもつてこれに充てる。

3 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的職務をつかさどる。

4 総括主任学校栄養職員又は主任学校栄養職員を置く場合は、委員会があらかじめ三重県教育委員会に協議するものとする。

第7章 校務運営

(職員会議)

第37条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第38条 学校に評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

4 学校評議員は、学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第8章 学校施設等の管理

(施設設備の管理及び意見の申出)

第39条 校長は、学校の施設及び設備の保全管理に務め、その整備について委員会に意見を申し出なければならない。

(施設及び設備の貸与)

第40条 校長は、学校教育上支障がなく、その使用が一時的で使用目的が社会教育その他公共のためであると認めるときには、学校の施設及び設備を使用させることができる。ただし、特別の場合には、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(消防計画等)

第41条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の防火管理者(以下「防火管理者」という。)を学校の職員で消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから定める。

2 校長は、防火管理者が消防法第8条第1項の消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを委員会に提出しなければならない。

3 校長は、前項の消防計画に基づき、非常災害その他緊急の事態に備えて、児童又は生徒の避難及び管理その他職員のとるべき処置等を訓練しなければならない。

(き損亡失の報告)

第42条 校長は、施設及び設備がき損し、又は亡失したとき、又はその保全管理に著しい支障をきたすおそれがあると認められたときには、すみやかに委員会に届け出なければならない。

(児童生徒の安全確保及び安全管理)

第43条 校長は、授業中はもとより登下校時、放課後、学校開放時等において児童又は生徒の安全を確保するために学校の安全管理に務めなければならない。

2 校長は、児童又は生徒の安全を確保するために日常の体制や方策について定期的に点検しなければならない。

第9章 児童若しくは生徒又は職員の事故

(伝染病発生の処置)

第44条 校長は、職員若しくは児童若しくは生徒又はその同居者中に、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第19条に定める第1種、第2種又は第3種の伝染病が発生したときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。

2 職員又は児童若しくは生徒が、前項の伝染病にかかり、又はそのおそれのある場合において、校長が出勤停止又は出席停止を命じたときは、直ちにこれを委員会に報告しなければならない。これを解除したときも同様とする。

(事故等の届出)

第45条 校長は、職員、児童及び生徒に関し、著しい事故又は集団疾病が発生したときは、すみやかに委員会に報告しなければならない。

第10章 雑則

(表簿)

第46条 学校には、法令の定めるもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書台帳(授与録)

(3) 調査統計表

(4) 諸願届つづり

(5) 校長事務引継書つづり

(6) 学校給食関係つづり

(7) 前各号に掲げるもののほか、公文書つづり

2 表簿の保存年限は、東員町立学校文書取扱規程(平成13年教育委員会訓令第1号)による。

3 学校が廃止されたときは、法令又は第1項に定める表簿は、委員会又は委員会の指定する者が保存する。

(公印)

第47条 公印は、校長印及び学校印とする。

2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。

第11章 補則

(委任)

第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第25条第1項の規定にかかわらず、学級の数が12以上の学校については平成15年3月31日までの間、学級の数が11以下の学校については当分の間、司書教諭を置かないことができるものとする。

(東員町学校の管理に関する規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 東員町学校の管理に関する規則(昭和51年教育委員会規則第1号)

(2) 学校教育法施行細則(昭和29年教育委員会規則第8号)

附則(平成18年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年7月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

附則(平成26年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月1日教委規則第3号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

附則(令和7年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年6月26日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

学区一覧表

学校名 | 学区(大字名及び地区名) |

神田小学校 | 筑紫・穴太・瀬古泉・山田・六把野新田・鳥取 |

稲部小学校 | 八幡新田・大木・北大社 |

三和小学校 | 南大社・長深・中上 |

笹尾西小学校 | 笹尾西1丁目~4丁目 |

笹尾東小学校 | 笹尾東1丁目~4丁目 |

城山小学校 | 城山1丁目~3丁目 |

東員第一中学校 | 筑紫・穴太・瀬古泉・山田・六把野新田・鳥取・八幡新田・大木・北大社・南大社・長深・中上 |

東員第二中学校 | 笹尾西1丁目~4丁目・笹尾東1丁目~4丁目・城山1丁目~3丁目 |