○東員町下水道条例施行規程

令和5年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町下水道条例(平成4年東員町条例第21号。以下「条例」という。)第28条に規定する条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 条例第3条の2第2項による実費の徴収は下水道事業工事負担金納入通知書兼領収書(第2号様式)によるものとする。

3 公共ますの設置基準は別表1のとおりとする。

(付帯設備)

第4条 排水設備又は水洗便所の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところにより付帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 汚水を流出する箇所

(2) ごみよけ装置 固形物を含む汚水を排出する箇所

(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨芥よけ装置 厨芥を多量に排出する箇所

(6) 水洗便所の付帯装置

ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

イ 洗浄装置 小便器

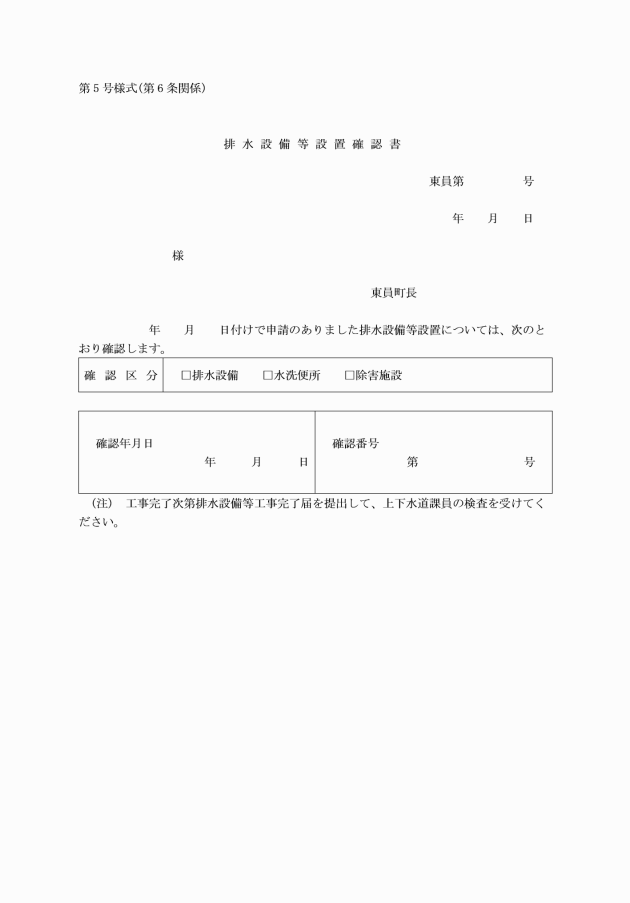

2 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。

3 管理者は、第1項の確認書を交付した日から6か月以内に工事が完了しないときは、確認を取消すことができる。

4 前項の場合において、排水設備、水洗便所の検査済証は門戸に、除害施設の検査済証は事業所の見やすい所にそれぞれ掲示しなければならない。

(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を終了した者

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は管理者が定める。

(水道水以外の汚水量)

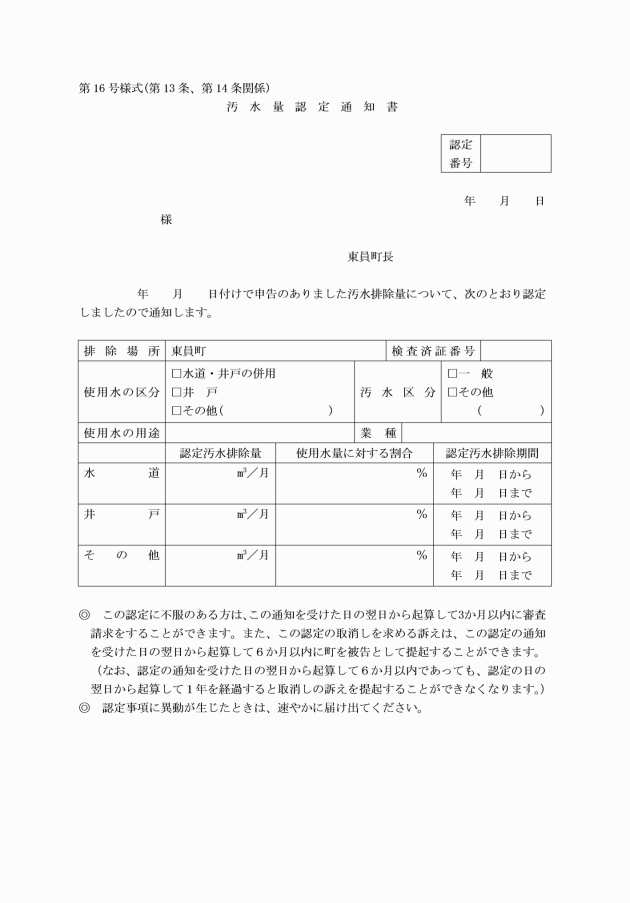

第13条 条例第17条の5第2項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合の汚水量は、一般家庭の水道の平均使用水量とする。ただし、計測装置を取り付けた場合は、その使用水量とする。

(2) 官公署、学校、病院、会社、工場その他これに類する施設で水道水以外の水を使用した場合は、当該施設の就業人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

(汚水量の申告)

第14条 条例第17条の5第2項第3号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(第17号様式)を提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

(端数計算)

第16条 汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(督促)

第17条 条例第17条の9第1項の督促については、督促状(第22号様式)による。

(納付後の使用料の増減)

第18条 使用料納付後その額に増減が生じた場合は、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(その他)

第19条 この規程で定めるもののほか使用料の徴収については、東員町水道事業給水条例(平成10年東員町条例第7号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項は管理者が別に定める。

(権利の譲渡等の承認)

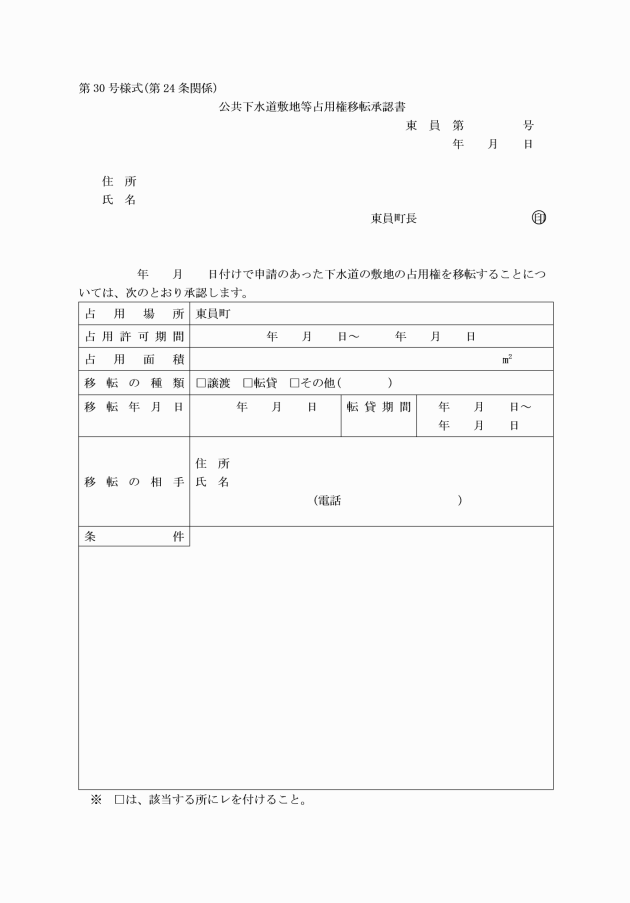

第24条 条例第23条ただし書の規定により権利の譲渡又は転貸の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(第29号様式)を管理者に提出し承認を受けなければならない。

(雑則)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月26日告示第23号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

公共ますの設置基準 | |

1の建築物(附属建物を含む)の敷地又は1の事業用地 | 1箇所とする。ただし条例第3条の2第2項の規定による公共ますは1箇所とする。 |

別表2(第3条関係)

種別 | 排水設備、水洗便所の構造基準 |

管渠 | 排水管の土被りは、建設物の敷地内では20センチメートル以上、建設物の敷地外では60センチメートル以上を標準とする。ただし、これによりがたい場合で必要な防護を施した場合はこの限りでない。 |

ます | 1 設置箇所 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。 2 間隔 ますは、管渠の直線部においては、内径の120倍以下の間隔内に設けること。 3 大きさ ますは、内径又は内のりが20センチメートル以上の円径又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のない大きさとすること。 4 蓋、その他 (1) ますには密閉蓋を設けること。 (2) ますの底部は、接続する管渠の内径及び内のりに応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 |

防臭装置 | 水洗便所、台所、浴室、洗濯場、その他汚水の流出箇所には、防臭装置を取り付けること。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |

ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場、その他固形物を含む汚水を排出するおそれのある流し口には目幅10ミリメートル以下の堅固なスクリーンを取り付けること。 |

油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、飲食店その他油脂類を多量に排出する場所の流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。 |

沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂たまりを設けること。 |

構造及び材料 | 管渠及びますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメント、モルタル、コンクリート、れんが、石材、その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 |

水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除するに足る圧力水を注流することができる構造とすること。 |

第1号様式(第2条関係) 公共ます設置(新設・増設)申請書 略

第2号様式(第2条関係) 下水道事業工事負担金納入通知書兼領収書 略

第3号様式(第5条関係) 排水設備、水洗便所設置確認申請書 略

第4号様式(第5条関係) 除害施設設置確認申請書 略

第6号様式(第7条関係) 排水設備、水洗便所工事完了届 略

第7号様式(第7条関係) 除害施設工事完了届 略

第8号様式(第7条関係) 水洗便所検査済証 略

第9号様式(第7条関係) 除害施設検査済証 略

第10号様式(第8条関係) 既設排水施設検査申請書 略

第11号様式(第9条関係) 除害施設等管理者責任選任(変更)届 略

第12号様式(第9条関係) 除害施設等暫定管理責任者承認申請書 略

第13号様式(第10条関係) 上下水道施設異動(開始・中止・廃止)届 略

第14号様式(第11条関係) 下水道使用料納入通知書 略

第15号様式(第12条関係) 公共下水道一時使用開始(廃止)届 略

第17号様式(第14条関係) 汚水量認定申告書 略

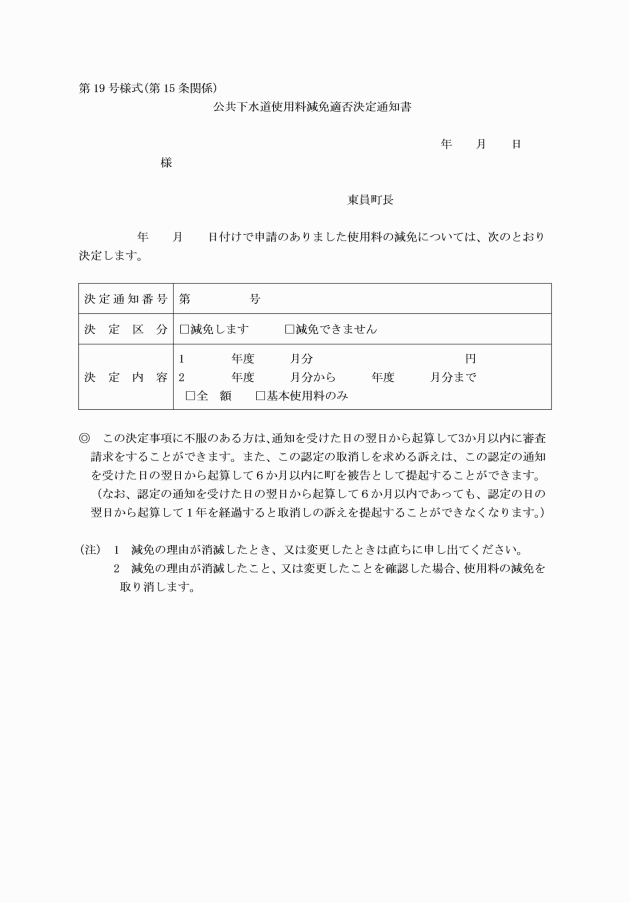

第18号様式(第15条関係) 公共下水道使用料減免申請書 略

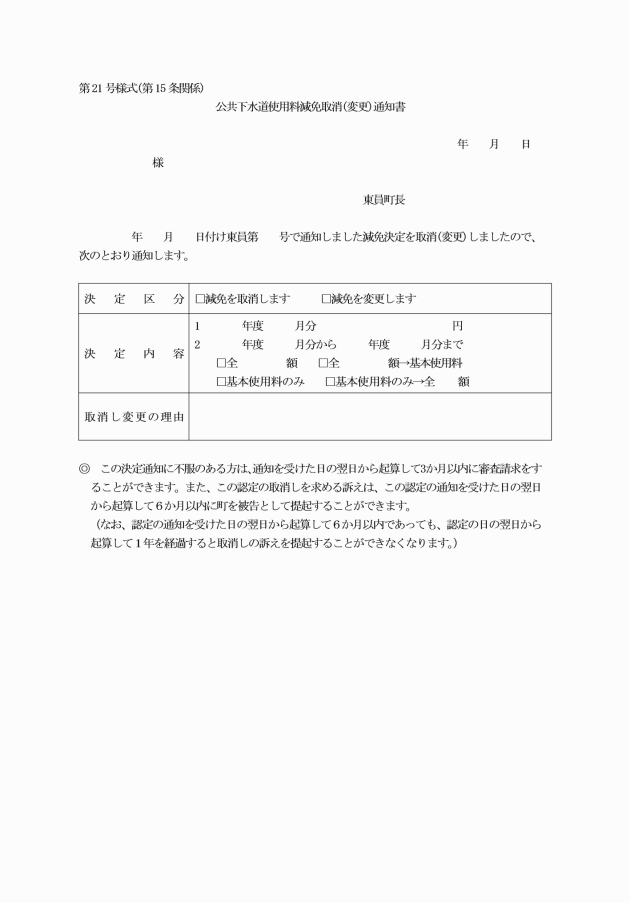

第20号様式(第15条関係) 公共下水道使用料減免(消滅・変更)申請書 略

第22号様式(第17条関係) 督促状 略

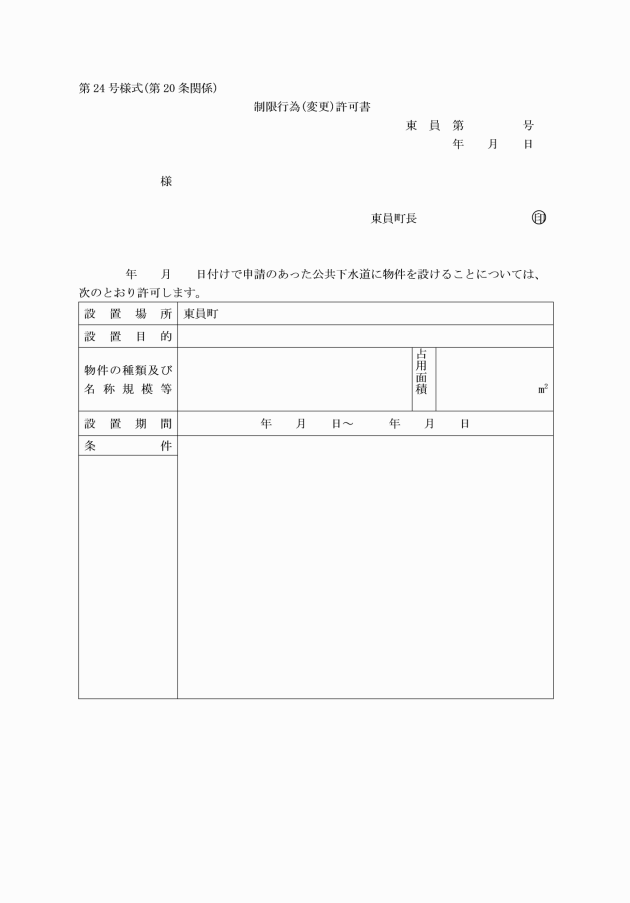

第23号様式(第20条関係) 制限行為(変更)許可申請書 略

第25号様式(第21条関係) 公共下水道付近地掘削届 略

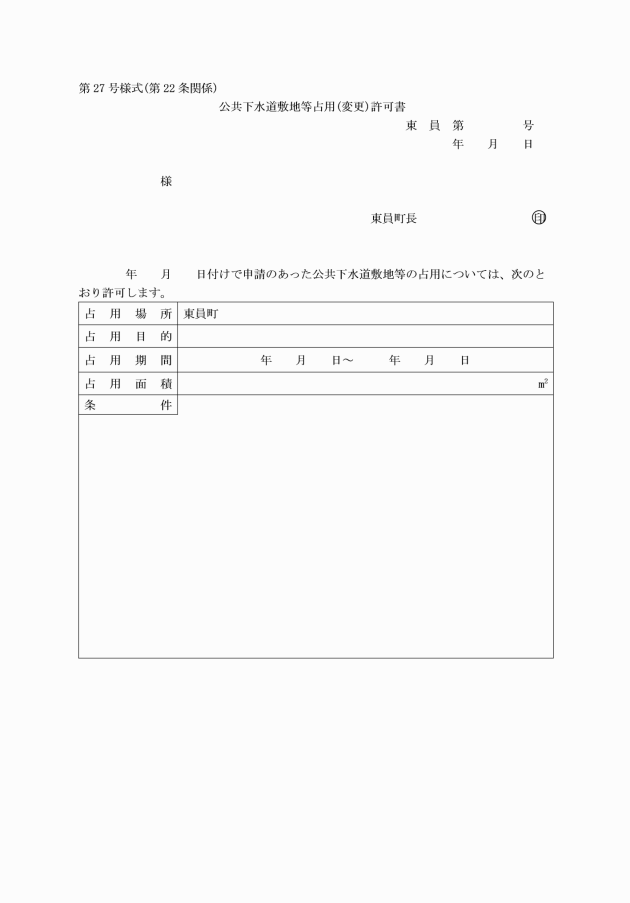

第26号様式(第22条関係) 公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書 略

第28号様式(第23条関係) 軽微な行為に係る届出書 略

第29号様式(第24条関係) 公共下水道敷地等占用権移転承認申請書 略

第31号様式(第25条関係) 代理人(代表者)選任届 略